[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

生産者としてはおすすめしないんすよ… twitter.com/nnnchanpoyon/s…

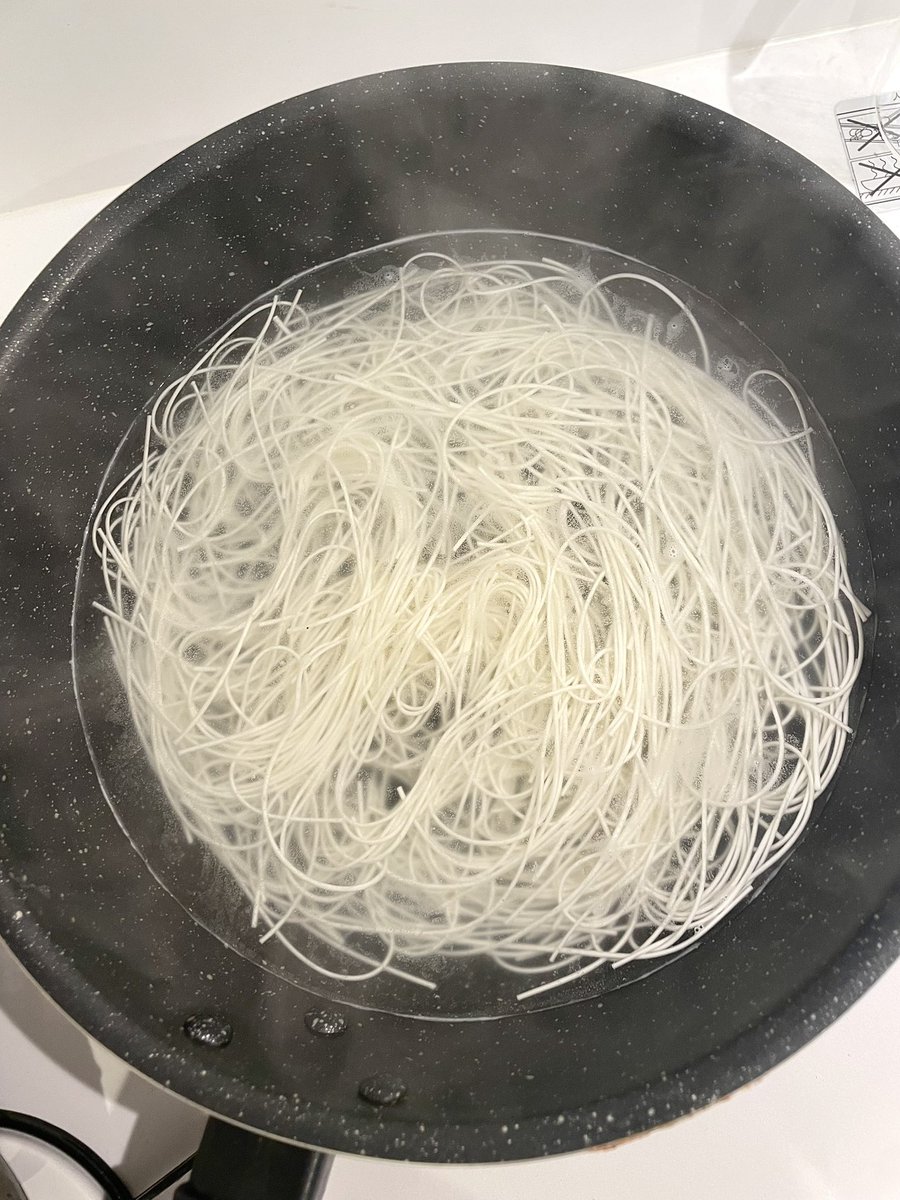

2023-05-21 23:44:37そうめんは茹でずにフライパンにお湯を沸騰させたら、麺を入れて10秒かき混ぜ、火をすぐ止めて蓋して3分待つだけでヌメリのないつるんと美味しいそうめんが出来ます。コシがあって凄く美味しい。普通に茹でるよりくっつかないし暑くないし最高。 pic.twitter.com/dz6swKtX9T

2023-05-21 19:55:58そうめんは茹でずにフライパンにお湯を沸騰させたら、麺を入れて10秒かき混ぜ、火をすぐ止めて蓋して3分待つだけでヌメリのないつるんと美味しいそうめんが出来ます。コシがあって凄く美味しい。普通に茹でるよりくっつかないし暑くないし最高。 pic.twitter.com/dz6swKtX9T

2023-05-21 19:55:58

【そうめんの原料】

そうめんの原料は小麦粉、塩、水ですが手延べ素麺は植物性油も使用致します。

植物性油を除けばうどんと同じ原料ですが、小麦粉が微妙に違うのです。

小麦粉をおおまかに分けると、薄力粉、中力粉、強力粉ですが粘り、コシによっては

他に数種類の小麦粉も存在しています。中力粉は一般的にうどん粉とも言いますように

うどんに使用します。そうめんはより強力粉に近い粘りがある中強力粉が主力です。

製造所によっては、様々な小麦粉をブレンドして独自の粘り、コシを出しています。

1つ目は生姜です。ただし、生姜の体を温め、代謝アップの作用を期待する場合、生姜は生よりも加熱した方がよいとされています。スライスや刻んだ生姜をレンジで少し温めてもよいでしょう。チューブの生姜は料理に使用するには便利ですが、塩分を多く含むことから飲み物に使用する場合は注意が必要です。

レモンにはクエン酸やビタミンCが含まれ、抗酸化作用があることから美容にも役立つ食品です。はちみつも加えれば満足度もアップします。ダイエット中は糖分を加えることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、市販のコーラは200mlあたり92kcalに対し、無糖の炭酸水に小さじ1杯(7g)のはちみつを加えた場合は23kcalです。また、はちみつは砂糖よりも血糖値が上がりにくいといわれていることから、ダイエット中にもおすすめの甘味料です。

炭酸水にはリンゴ酢などのフルーツビネガーをプラスするのもおすすめです。酢に含まれる酢酸には、血圧を下げる作用や体脂肪の合成を抑える作用があるといわれています。酢に含まれる有機酸には疲労回復効果もあることから、ダイエット中に限らず日頃から摂りたい食品です。前述のはちみつを加えても美味しく楽しめるでしょう。

本記事では、炭酸水にプラスすることでダイエット効果を期待できる食材を紹介しました。無糖の炭酸水のアレンジは、市販の加糖炭酸飲料よりもヘルシーに味わえる点がメリットです。上記食材にフレッシュのフルーツを合わせ、彩りよく楽しむのもおすすめです。

〈参考文献〉

・文部科学省 | 日本食品標準成分表2020年版(八訂)

・農林水産省|生姜は体を温める効果があるそうだが、どのような成分が働いているのですか。

・高橋書店 吉田企世子、松田早苗|正しい知識で健康をつくるあたらしい栄養学

・日本栄養・食糧学会誌第67巻第4号171-176(2014)山下弘美|酢酸の生理機能性栗城智子

大学卒業後、食品メーカーにて商品開発や品質保証の業務に従事し、管理栄養士を取得。特定保健指導やドラッグストア勤務において、人々の食事や健康、サプリメントに関する悩みに寄り添う。上記資格のほかフードスペシャリスト、離乳食・妊産婦食アドバイザー、日本化粧品検定1級、アロマテラピーアドバイザーなどの資格を保有。食と健康について学びを続けている。現在は子育てをしながら管理栄養士ライターとして執筆や商品監修に携わる。

https://twitter.com/kiyomizu5/status/657107170618712064

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=268329&g=131208

http://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=307

知ってる人は食べない、七つの食品

放射能汚染の前には、どんな環境問題も小さく見えてしまいますが、それでも必要なことは流し続けようと思います。今日、紹介するのはアメリカの「専門家が食べない七つの食品」“7 Foods the Experts Won’t Eat” という記事。医師や科学者、農家、NGOなど、食品に関する「プロ」七人に、あなたならどんな食べ物を避けますか? と聞いたら、次のような回答が返ったそうです。(固有名詞の訳はテキトーです。カッコはマイコメント)

1. 缶詰トマト

回答者:フレデリック・フォン・ザール博士(ミズーリ大学の内分泌学者、ビスフェノールA=BPAを研究)

理 由:トマト缶内部にはビスフェノールAsynthetic estrogen bisphenol-Aを含む合成樹脂が塗られているが、これは心臓病や糖尿病、生殖器官の病気、肥満などの病気に関係している。さらに、問題は、トマトの「酸」でこのBPAが分解され、食物に移行することだが、これは決して無視できる量ではない。すでに人の体内のBPAは精子の数を抑制したり、卵子を傷つけたりするレベルになっており、トマト缶一リットル分を食べると、BPAを50マイクログラムを摂取することになる。これは十分人体―特に若者に―に影響する量だ。

解決策:ビン入りトマトを。(私なら旬のトマトでたくさんトマトピューレを作っておき、冷凍保存、かな)

2. コーンビーフ(穀物飼育の牛肉)

回答者:ジョエル・サラティン。農場経営者、持続可能な農業についての著作も多い。

理 由:家畜はもともと草食なのに、農家は利益をあげるため、家畜を早く太らせようと、大豆やトウモロコシを与えている。しかしこれは栄養面では損失が大きい。最近の研究で、草食飼育の牛肉は、コーンビーフに比べ、ベータカロチン、ビタミンE、カルシウムなどが多く含まれ、炎症を起こすオメガ6s、心臓病を起こすとされる飽和脂肪が少ないことが明らかになった。「私たちは、牛が草食であることを尊重しなければなりません」。

解決策: 牧草飼育の牛肉を売っている店を見つけましょう。

(米ではそんなラベルをつけて販売されているそうですが、日本では聞いたことがありません。なお、この記事の「コーンビーフ」とは例の缶詰の塩漬けビーフのことではないので、ご注意)

3.電子レンジのポップコーン

回答者:オルガ・ナイデンコ博士 環境ワーキンググループ上席科学者

理 由:コーンそのものがいけないのではなく、袋の内部に塗られている化学物質が問題。最近のUCLAの研究では、その化学物質の一つ、ぺルフルオロオクタン酸は不妊に関係があると指摘している。 これらの化学物質はレンジで加熱されて気化し、ポップコーンに移るのだ。業界はこれに気づいていないわけではなく、デュポンなど各メーカーは、EPAの「自主計画」の下、2015年までにこの製品を段階的に中止することを約束したが、それまでに、何百万もの製品が作られ、販売され続けるだろう。

解決策: ホームメイドで!

(バターと塩だけの手製ポップコーンの方が、簡単、おいしい!)

4.従来栽培のポテト(非有機栽培)

回答者:ジェフリー・モイヤー、全国有機生産物標準委員会会長

理 由:除草剤や農薬は、根茎植物には直接かからないとはいえ、やはり土や水を通じて吸収される。ポテトは米で最も人気があるから、消費者の求めに応じて健全な産品を提供することが重要だが、事実はそうではない。成長期には抗カビ剤、収穫前にはつる性植物の繁茂を抑えるために除草剤がまかれる。収穫後は、発芽を抑えるために化学処理されている。ポテト農家らは「販売用のポテトは自分たちでは食べない」とあけすけに語っている。彼らは別の区画で、全く化学物質を使用せず、自家消費用のポテトを栽培しているのだ。

解決策: これも簡単、有機栽培のポテトを買えばいいんです!

(じゃがいもだけではありません。グループで農家と契約するなど、自衛策を考えないと。)

5.養殖サーモン

回答者:デビッド・カーペンター、MD、オルバニー大学健康と環境研究所所長、魚の汚染についてサイエンス誌に成果を発表している

理 由:いけすに入れられたサーモンは、大豆、鶏の残渣などを与えられる。汚染物(PCBや臭素系難燃剤、DDTなどの農薬など、発ガン物質)が増えるにつれ、サーモンの健康に関係するビタミンDのレベルが落ちる。DDTは肥満、糖尿病に関係しており、「五ヶ月に一度くらいなら、養殖サーモンを食べてもガンのリスクは低いだろう・・・それほど危険なのだ」。

解決策:養殖サーモンを避け、天然ものを。Wildという言葉にだまされないように。(すでに遺伝子組み換えサーモンてのも登場しているから、魚は大変な受難時代です。)

6.人工ホルモン入り牛乳

回答者:リック・ノース、「社会的責任のためのオレゴン物理学者」の安全な食べ物キャンペーンのプロジェクト・ディレクター及びアメリカがん協会オレゴン部会の前CEO.

理 由: 昔、牛乳は最も純粋な栄養食品だったが、今は乳量を増やすために、 rBGHやrBSTのような遺伝子組み換え牛成長ホルモンを投与されている。問題は、これによって乳生産量は増えるが、同時に乳腺炎にかかりやすくなり、膿がミルクに移行してしまうことだ。rBGH は乳がん、前立腺がん、直腸がんにつながる物質であり、多くの先進国では使用を禁止している。

解決策:牛乳はラベルを確かめて買いましょう。

(スターバックスはrBGHを使用したミルクの使用をやめていますが、日本では・・・今のところ何の規制もない様子。GMO反対の動きはあるのですが、飼料までは手が回らないのか?)

7.従来栽培のリンゴ

回答者:マーク・カステル、前アグリビジネスの取締役、有機食品を推進する研究機関であるコルニュコピア研究所の共同代表

理 由:秋の果物の中で、最も多くの農薬を浴びるのがリンゴだ。化学物質の生産企業は、農薬が残ったリンゴを人が食べても大丈夫だと言うが、リンゴ農園の労働者には、多くのがんを患う人の割合が高い。

解決法:有機栽培のリンゴを買うか、少なくとも、よく洗い、皮は剥きましょう。 (・・・社会全体が問題の深刻さに気がつかないと、どうしようもないところまで来ていますね)

日本の状況もアメリカとたいして変わりません。若者やママになる人々にこの情報をお伝えください。2011.5.4

白内障の最大の原因が加齢なので、白内障を完全に予防することはできません。しかし、発症のリスクとなる要因を遠ざけることで、進行を抑えることは可能です。

なお白内障の進行に伴い緑内障などほかの病気を発症することがあるので、症状を継続的に観察することが重要です。定期的に眼科を受診しましょう。

気付かないうちに白内障を発症していないか、ときどきチェックすることも有効です。

下記質問に2~3つ以上当てはまった人は白内障の可能性があります。

(引用:日本白内障学会HPより:白内障自己診断テスト)

突然、ふくらはぎの筋肉がつり、ふくらはぎに激痛が走る「こむら返り」。痛くてつらいですよね。こむら返りが起きないようにするためには、どうしたらいい? 出沢明PEDクリニック院長の出沢明先生に、対処法を教えていただきます。今回は、就寝前にやっておきたい4つのケア。ふくらはぎもみや、足上げについても解説します。

★前回はこちら★

睡眠中や明け方に筋肉のつりやこむら返りを起こしやすい人は、寝る前の4つのケアが効果的です。

①水分をとる

1年平均で、睡眠中には500~600ml程度の水分が失われている。寝る前と、夜中トイレに起きたときもコップ1杯の水を飲むと効果的

②ふくらはぎのマッサージをする

日中の疲れを癒やし、筋肉の疲労を軽減できる。手軽で気持ちよく、効果が高いので、試す価値あり。ストレッチと合わせて習慣化したい

③体を温める

入浴時は湯船にしっかりとつかる、冬は湯たんぽなどで寝具を温める、足先が冷えないよう靴下やレッグウォーマーを着用する、などの方法で、筋肉を冷やさない工夫を

④つま先を伸ばさない

掛け布団の重さで、つま先が伸びたまま押さえつけられないように注意する。サポーターなどを利用して、足首を曲げた状態で軽く固定するのもよい

(以下引用)

◆ 水分をとる

◆ 血行を改善する

◆ 筋肉に疲労をためない

◆ 筋肉を温める

ことでこむら返りを防ぎましょう

(以上引用)

血液の流れを促進し、筋肉の疲労を解消して、足のつりやこむら返りの予防・改善に役立つのが「ふくらはぎもみ」です。

コツは、ふくらはぎを「もむ」というより、やさしく「ほぐす」ことです。「軽く手でつかんでなでる」くらいの力加減でも、十分に効果はあります。

強くグイグイともみほぐすと、むしろ逆効果になりかねないので、注意をしてください。強くもむと、あとでもんだ部分が痛くなったり、熱をもってだるくなったりすることがあります。

これは、いわゆる「もみ返し」と呼ばれ、筋膜(筋肉を包む膜)や筋繊維に負担がかかり、炎症が起きている状態です。いったん軟らかくなったように感じても、あとになって筋肉が硬くなることもあります。まずはコップ1杯の水を飲み、足首をよく動かすなどのウォーミングアップをしてから、くれぐれもやさしくマッサージをするようにしてください。

マッサージ用のオイルやベビーパウダーを使うと、指先がすべりやすくなり、軽い力でもほぐしやすくなります。

入浴中に湯船の中で行ったり、前後に足湯をしたりするのも効果的です。

①10回ほど足首の曲げ伸ばし運動を行い、ウォーミングアップをする

②片方のひざを立てて座り、両手を重ね合わせてふくらはぎの下のほうを軽くつかむ。

ふくらはぎを4本の指の中央でやさしくもみあげるように、足首→ふくらはぎ→ひざ裏をほぐす。反対側の足も同様に行う

POINT

*指を当てる部分を、中心、内側、外側とずらして、ふくらはぎ全体をやさしくもみあげる

足の疲れを特に感じる日や、むくみが強い日には、足枕を使ったリラックスタイムを設けてみてください。

枕やタオルケットを斜めに積み上げて、足の下に10~15㎝程度の高さの足枕を作り、あお向けに寝た状態で足全体を持ち上げます。すると、下半身に滞った血液やリンパ液が上半身へと循環しやすくなり、足の筋肉疲労やむくみの解消につながります。

リンパ液とは、血管からしみ出した血しょうやタンパク質などの成分がリンパ管に再吸収されたもので、体内の老廃物を回収する働きなどがあります。

足枕をする際のポイントは、高さを足先に向かって徐々に高くすることです。ふくらはぎの下や足首の下だけに枕を置くと、一部分にだけ力がかかり、むしろ血管や神経を圧迫してしまう恐れがあります。太ももの下からかかとまで、足全体を上げるようにしましょう。

夜寝る前などに、10~20分くらい行うと効果的です。ただし、そのまま眠ってしまうと寝返りが妨げられたり、姿勢がゆがんだりして、むしろ筋肉が緊張してしまう可能性もあります。足枕を外して寝るようにしましょう。

高さ10~15cm

枕、クッション、バスタオル、タオルケット、毛布、布団などを利用して、斜面を作る

足先のほうが徐々に高くなるように

夜寝る前に10~20分足を上げるとよい

レッグウォーマーやカイロを使って足を温めながら上げるとさらに効果的

※この記事は『「足がよくつる」人のお助けBOOK』出沢 明著(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。