某お勉強サイトの記事のひとつだが、メモである。

いろいろと疑問があるが、それはいずれ書くつもりだ。

(以下引用)

大気の流れと気象現象――熱・風・雲のかかわり

前項では、雨がふることと風が吹くことのしくみについて初歩的な説明をしてきました。

地球上の熱の輸送には風が吹くことがその役割を担っており、その影響として気象現象が生じています。

今回は、さらに一歩踏み込んで、地球上の大気にはたらく力から風がどのような気象の変化を生み出しているのかについて解説していきます。

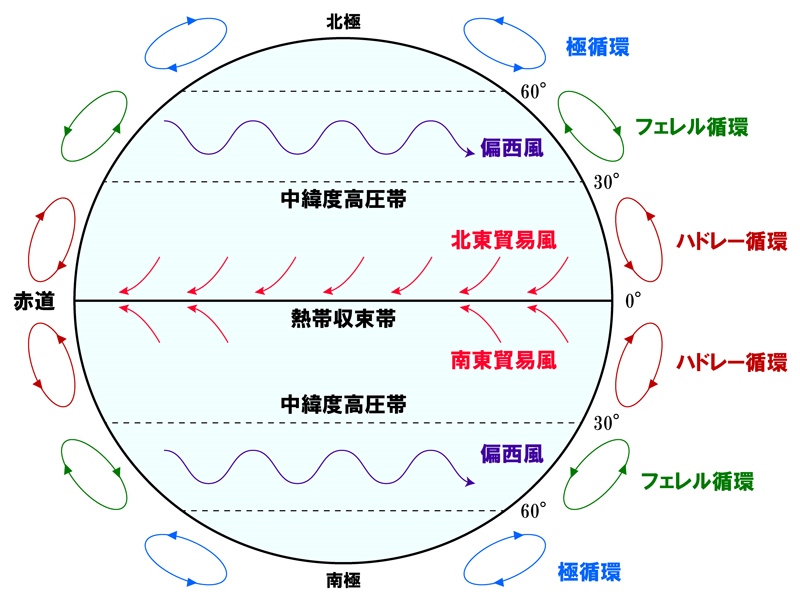

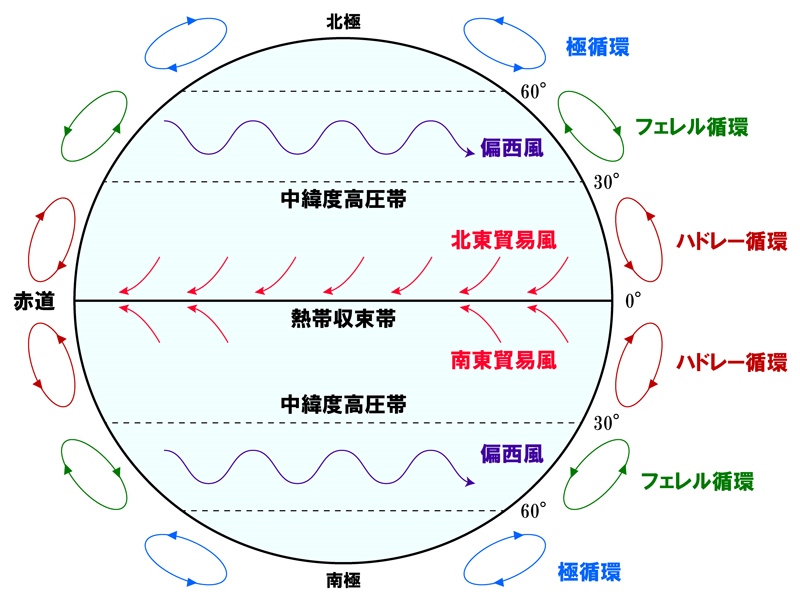

地球大気の大循環

地球上の熱の循環には、大気(空気)と水蒸気、海水という3つのものが用いられていますが、それらを実際に動かしている力は風になります。

前項でも確認したように、空気は太陽の熱によって暖められると軽くなって上空に向かって浮き上がり、その周囲から空気が入り込んで風が生み出されます。

これと同様のことが地球規模でも行われており、地球上でもっとも温度が高い場所である赤道付近では大量の空気が暖められて上昇し、地球の北と南に向かって大規模な風が発生します。

赤道付近から生じた風は中緯度付近(北緯30°および南緯30°)まで運ばれ、そこで下降していきます。

この低緯度付近における大気の循環は「ハドレー循環」とよばれていますが、地球上ではこのような大気の循環が中緯度、高緯度(極付近)でもそれぞれ発生しています(「フェレル循環」「極循環」)。

地球大気の大循環の模式図

地球大気の大循環の模式図

(画像をクリックで別ウィンドウに拡大表示)地球上において発生する熱エネルギーの不均衡はこのような大気の循環を生み出し、それによってさまざまな気象が変化する要因となっています。

また、それぞれの緯度における大気の循環に加えて地球の自転によって、東西の風が生まれてきます。

それが「貿易風」と「偏西風」で、みなさんもどこかでこの風の名称について聞いたことがあると思います。

貿易風はハドレー循環の一部を形成していて、赤道付近で東から西に吹く大量に水蒸気を含む湿った空気をともなう風です。

逆に、偏西風は西から東に向かって吹く風で、その中心で特に強いものは「ジェット気流」とよばれています。

この偏西風は私たち日本のある地域の上空を常に吹いている西風で、台風が東側に進行していくのもこの風の影響を受けているわけです。

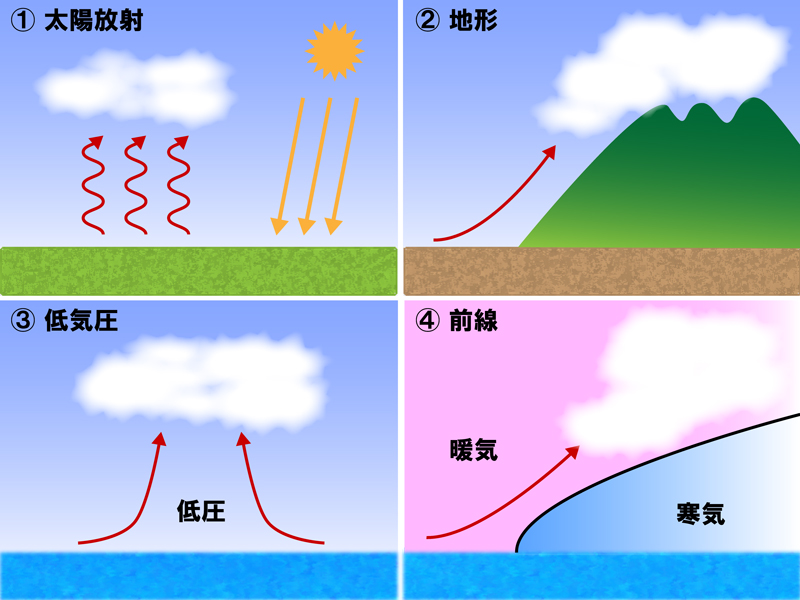

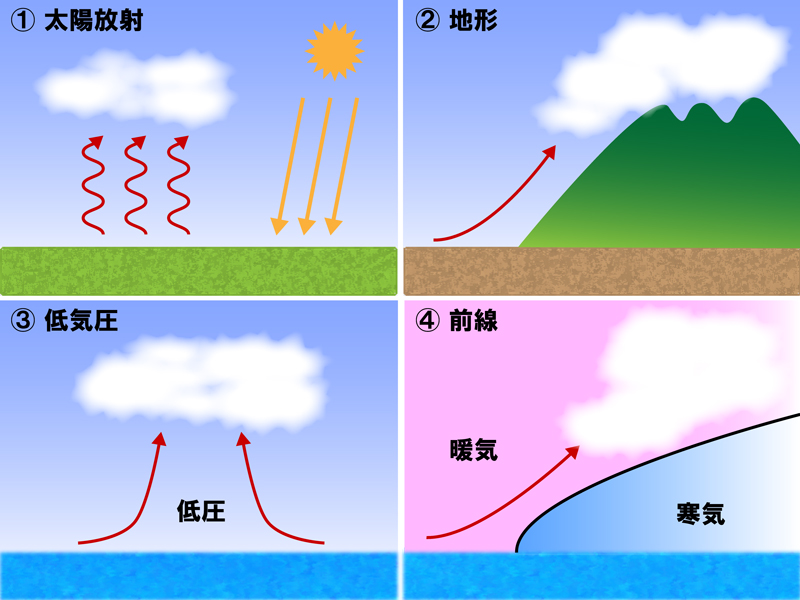

上昇気流の発生場所と雲の形成

さて、地球大気の循環について確認したところで、次は雨のもととなる雲がどこで形成されるかを見ていきましょう。

雲ができる場所は陸地と海洋の2つに分けられ、さらにそれぞれに2つのパターンがあることから合計で4つに分類ができます。

いずれも上昇気流が発生し、そこから雲が発生する場所になっています。

上昇気流の発生場所

上昇気流の発生場所

(画像をクリックで別ウィンドウに拡大表示)太陽放射

これは陸上において地表が太陽の熱で暖められ、その熱が周囲の空気を暖めることで空気の上昇が生じてそこから雲ができるパターンになります。

なお、空気中の水蒸気から雲になるしくみについては、前項の地球の大気と熱収支――気象変化の基本原理のページにて解説していますのでそちらで確認してください。

地形

主に山の斜面に風が吹き込むことで地上の空気が山の上に押し上げられて雲が形成されるパターンです。

特に、海からの空気の中には大量の水蒸気が含まれており、それが山の斜面に当たって上昇気流になると大量の雲が発生し、そこから雨が降ることが多いといえます。

低気圧

海上で低気圧が発生し、そこに周囲の空気が集まって上昇気流になるパターンです。

低気圧、すなわち気圧の低いところの周囲に高い気圧の空気があると、その空気はより低い気圧のところに向かって流れ込みます。

低気圧の中心に空気が集まってくると、その空気は行き場を失ってしまって上に昇るしかないため、それが上昇気流を生み出すメカニズムになっています。

なお、低緯度地域でこの低気圧の上昇気流がより激しくなって形成されるものとして台風があります。

台風の中心部の気圧が低くなれば低くなるほど周囲との気圧差によってそこに吹き込む空気が多くなるため、大型の台風になっていくというしくみになっています。

前線

温かい空気と冷たい空気がぶつかって雲が形成される場所を前線といいます。

前項の地球の大気と熱収支――気象変化の基本原理において飽和水蒸気のトピックで触れたように、暖かい空気と冷たい空気がぶつかると暖かい空気の温度が低下するために、そこで水蒸気が水滴になって雲が形成されます。

前線にはいくつかのパターンが存在していますが、特に暖かい空気の下に冷たい空気が入り込むとそこで暖かい空気の上昇気流が生まれてそこから雲が形成されていきます。

以上に挙げた4つのパターンによって上昇気流が生まれてそこに雲が形成されて雨が降るというしくみになっています。

大気の流れを理解するポイント

私たちは普段から空にある雲を当たり前のように目にしていますが、それがどこでどのようにしてできているのかについてはあまり意識することは少ないと思います。

ただ、気象現象の前提には、地球において生じる熱エネルギーの不均衡から大気が動くという部分が常に関わっています。

たとえば、日本では夏になると熱帯で発生した台風が接近し、時として大きな被害をもたらしますが、私たちはそちらの部分に注意が向きがちです。

しかし、これを地学的な観点から見た場合、地球規模で生じる熱エネルギーの不均衡を解消するべく、赤道付近の熱を高緯度に向かって移動させて熱収支を安定的に保とうとするメカニズムのひとつだといえます。

このように、地球規模の大気の流れを見ていくことが気象現象を理解することのポイントになってくるのです。