[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

動物の中で高血圧として有名なキリン。しかし、実は彼らよりも血圧が高い生き物がいるのをご存知ですか?

人間の一般的な血圧の正常値は、140/90mmHg未満といわれていますが、動物は一体どれくらいの血圧なのでしょう。

今回は血圧の豆知識として、動物たちの血圧について紹介します。人間と比べて動物たちは一体どれくらいの血圧なのかを知りたい方は、ぜひこの記事を読んでみてください。

ここではキリンを始め、高血圧な動物を紹介します。鳥類などは羽を動かすのに血液を送る必要があるため、動物の中でも血圧が高いですが、他にはどのような動物が挙げられるかみていきましょう。

キリンは最高血圧が260mmHg、最低血圧が160mmHgといわれています。これは人間の正常値である90~140mmHgと比べて、かなり高い数値であることがわかるでしょう。

高血圧の理由として、キリンの頭は高い位置にあるので、そこまで血を送る必要があることが挙げられます。心臓から脳までは約2mもあるため、脳まで血流を押し上げるには高い血圧が必要だというわけです。

また高血圧でもキリンに悪影響がないのには理由があります。キリンの首には弁がついており血の逆流を防ぐのです。またワンダーネットと呼ばれる網目状の毛細血管があり、それらは急激な血圧の変化を吸収してくれるので、首を上げ下げしても立ちくらみをしません。

同じく体の大きいゾウも血圧が高いことで知られています。しかし、キリンほど心臓から頭までの距離が離れていないので、最低血圧がおよそ120mmHgであり、最高血圧は180mmHg。

これは人間の血圧段階に当てはめるとⅢ度高血圧の状態です。他の高血圧な動物より比較的人間の血圧に近いものの、正常値と比べると高い血圧といえます。

また人間とゾウの血圧を比較すると、体の大きさはあまり血圧の高さに影響を与えないといえるでしょう。

一般的に鳥類は血圧が高めなのですが、なかでも七面鳥は、最高血圧が300~400mmHg、最低血圧は200mmHgと群を抜いて高いです。

現時点でもっとも高血圧な生き物は七面鳥なのですが、なぜここまで血圧が高いのか、原因はまだ特定できていません。

現在有力な説として、鳥類に共通する羽を動かすためという理由以外に、体の大きさに比べて心臓が大きい、また血液がドロドロして流れにくいという2つが挙げられます。

高血圧な生き物に対し、魚類や爬虫類などは血圧が非常に低いです。今回はその中でもとくに血圧が低く、人間では考えられないような低血圧な生き物を紹介します。

魚は海の中にいるため、そもそも血圧が低い傾向にあり、平均的な血圧は約20~40mmHgと言われています。なかでも研究の進んでいるニジマスの血圧を例に出すと、32~40㎜Hgなので、高血圧な陸の動物たちと比べて、かなり低い数字であるといえるでしょう。

哺乳類などが体に血流を巡らせるのに対し、そもそも魚類は血液を巡らせる必要がないので、低血圧なのは当然の結果ともいえます。また水の中では浮力が重力を相殺してくれるので、血圧を上げる必要がないのも理由のひとつです。

低血圧な爬虫類としてはトカゲが挙げられます。トカゲたちはおよそ10~14㎜Hgと低血圧な上に、最低血圧と最高血圧の差がほとんどないのが特徴です。

カエルは最低血圧が20㎜Hg前後で、最高でも30㎜Hgまでしか上がりません。カエルもまた水の中で生きているので、血圧を上げる必要がないと考えられています。

しかし、これらの爬虫類の血圧に関しては、まだ多くのデータなどがない状態なので、これからの新しい発見に期待が寄せられている状態です。

生き物によって血圧に大きな差があることがわかりました。これらの違いは、陸や海などの環境に適応して生き抜くために生じた差であり、他にもさまざまな理由があります。

今回は血圧の豆知識として紹介しましたが、この記事を読んで興味が湧いた人は、ぜひ他の動物の血圧も調べてみてください。

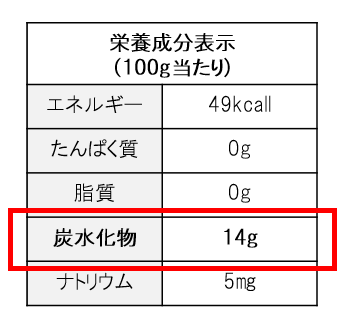

通常、良く見かける栄養成分表示では、『炭水化物(g)』で記載されることが多く、皆さんもよく目にされていると思います。

食品に表示を行う際に栄養表示基準で定義される『炭水化物(製品100g中)』は、

【 炭水化物(g) = 100g - ( 水分 + たんぱく質 + 脂質 + 灰分 )】

とされ、表示上は、上記の()内のいずれにも分類されないものは炭水化物と計算されます。

そのため、『炭水化物』は食物繊維も含まれたものとして算出され、表示されています ![]() !!

!!

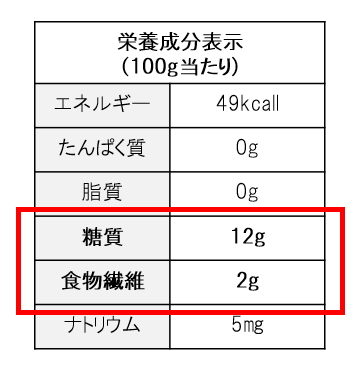

ちなみに『糖質』は、栄養表示基準では

【 糖質 = 炭水化物 - 食物繊維 】

と、算出するように定義されており、

このように、『炭水化物』の代わりに糖質と食物繊維を分けて表示することも認められています。

蔵建て男 @kuratateo 7時間前

蔵建て男 @kuratateo 7時間前 平成22年6月

福祉保健局

アメリカでは、2008年に政府機関が、ある特定のダイエタリーサプリメントにセレンやクロムが高濃度に含まれていて、健康被害が報告されていると注意喚起しました。この製品の利用者に、脱毛、筋肉のけいれん、下痢、関節痛などの症状が出ましたが、検査の結果、最も多いもので1回摂取量中に40,800マイクログラムのセレンが検出され、クロムは3,426マイクログラムが検出されました。

日本では、アメリカのような事例は報告されていません。しかし、これらのミネラルを含有するサプリメントは市場に流通しており、必要以上のミネラルを摂取する可能性があることから、東京都では市販のサプリメント中のセレンとクロムの含有量を調査しました。

セレンは、厚生労働省が作成した「日本人の食事摂取基準(2010年版)」で推奨量(必要量を満たすと推定される1日あたりの摂取量)及び耐容上限量(過剰摂取による健康被害を起こすことのない最大の量)が設定されています。

調査結果について、成人男性に比べて推奨量が低く設定されている成人女性を例にとって考えると、28製品のうち22製品で、表示された摂取目安量が推奨量である1日当たり25マイクログラムを超えていました(図1)。日本人は通常の食事からセレンを十分に摂取しており、その平均摂取量は約1日当たり100マイクログラムといわれています。この平均摂取量を調査結果に加算すると、耐容上限量を超えてしまう製品がありました。

クロムについては、クロムをどれだけ摂取すると健康障害が出るかについての研究が不十分であるため、「日本人の食事摂取基準(2010年版)」でも耐容上限量は設定されておらず、推奨量のみ設定されています。

セレンと同様に、成人女性を例にとって考えると、71製品のうち24製品で、表示された摂取目安量は、クロムの推奨量1日当たり30マイクログラムを超えていました(図2)。

セレンは、酵素やタンパク質の一部を構成し、抗酸化反応(酸化物質により細胞が障害を受けるのを防ぐ反応)において重要な役割を担うミネラルです。セレンは、藻類、魚介類、肉類、卵黄に豊富に含まれており、日本人の通常の食事で不足することはありません。

クロムは、糖質やコレステロールの代謝、たんぱく質代謝の維持などに関係しており、海藻、そば、魚介類、肉類などに含まれています。クロムについても、セレンと同様に日本人の通常の食事では不足が問題になることはありません。なお、クロムは通常3価クロム、6価クロムの状態で存在します。6価クロムは毒性が強いことで知られていますが、食品中に存在するクロムのほとんどは3価クロムです。

主な食品のセレンとクロムの含有量については、独立行政法人国立栄養・健康研究所ホームページをご覧ください。

セレンやクロムを含むサプリメントを取り扱う場合は、摂取目安量が「日本人の食事摂取基準(2010年版)」を超えることのないように設定するとともに、過剰に摂取しないよう消費者の方への情報提供に努めてください。

このページは東京都福祉保健局 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当が管理しています。

周囲に多大な迷惑をかけるタイプの(パーソナリティ)障碍者は「死にたい」と思っていなくて、家族・周囲のほうが死んで欲しいと思っているのではないかと思います。むしろ「(自分が周囲に迷惑をかけているから)死にたい」というタイプの人には、何とか対処法を見つけて、生きていてほしいなと思ってしまう自分もいます。でも、本人のつらさは本人にしか分からないのですから、それも、私の気持ちの押し付けにすぎないとも思います。

家族や周囲の人が、患者に「死んで欲しいと思ってしまう問題」は当事者にしか分からない話です。これは、(特に認知症の家族に)介護疲れした家族が要介護者に死んで欲しいと思ってしまう状況に似ています。

大変、失礼な言い方ですが、老人はある程度余命が見えていますが、発達障碍者や精神障碍者はどこまで長生きするか全くわかりません。もしも、私の父が生きていたとしたら、と思うと正直ゾッとします。現在のように精神医療や福祉の体制が整っている時代でも、家族会の人たちは家族の病気のために苦しんでいるのが現実です。

精神病患者の家族会の人たちの話によると、発達障害からの二次障害で精神病になる人も少なくなく、特に統合失調症の患者さんは薬を飲みたがらない、あるいは全力で拒否する人も多く、どんどん悪化させていたりします。

結局、家族会の方々のお話によると、入院して退院した直後が一番、状態が良いとのことです。(ただし、正しい治療を行っている病院に限る。)私も精神病棟に何回か入院していますが、入院すると休養が取れる上に、治療に集中できるので非常に状態が良くなりました。早く退院したいという患者さんもいましたが、1人暮らしの精神病で働くことも、食事も、服薬も、自分ではコントロールできない状態だった私としては「三食昼寝付き、エアコン付きで、掃除も風呂洗いもシーツ交換も他人がしてくれるなんて、ここは天国かよ。」と思ってました。

さらに、精神病棟での、初期から中期の統合失調症患者の回復具合は目を見張るものがありました。また、私の父のような重度の人が少ないのにも驚きました。早期発見早期治療ができている人たちが入院していたためでしょう。また、慢性の人も父ほどの症状の人はいなくて驚きました。

精神病者をどこかに閉じ込めるなんて良くないみたいに考える人もいるかもしれませんが、本人の病状は滅茶苦茶良くなるし、家族は患者の面倒を見なくて良くなるしで、いいことずくめに見えました。ただ、問題なのは本人が入院生活を嫌がって早く退院したがること。精神病院は食事の時間も決まっており、栄養バランスの良い食事を3食食べ、外出禁止の人は買い食いできません。さらに薬も決まった時間に必ず飲ませるので、良くなるのだと思いますが、本人がそれがとても良い環境だと気づけないことは残念なことだったりします。