VIDEO

みなさん、こんにちは。

さて、今回は

(あ)血圧と脈拍の話と(い)新型コロナワクチンの副作用の話

をベースにメモしておこう。一種の備忘録のまとめである。自分自身のためである。

その前に、

まずは、キャンディーズの若い3人に心からの謝辞を贈りたい。

どうもありがとうございました!

本当に心からそう思う。

私は3月11日に一過性の脳梗塞症状が出たがその日は足がなかったので休み、日をおいて3月13日に病院へ救急で出かけた。

そこでただちに脳MRIや血液検査て行われた。

その後の血管エコー検査や24時間心電図検査などを1週間毎に全部やった。

この一番再発危険性の高い時期、どれだけキャンディーズの歌声とダンスの映像に救われたことか。

本当に良い気晴らしになった。

とにかく私にはキャンディーズだった。それも1976年〜1978年のたった4年半のキャンディーズだった。

つまり、永遠のキャンディーズのそれだった。

さもなくば、ただじっとしているだけで、何もしなかったかもしれない。

この間、本の構想だけを練りながら、血圧測定を続けるだけだった。キャンディーズを聞きながら。

だから、もしランさんが徳島に公演に来るなら、ぜひ一度聴きに行って、お礼を言いたいと思う。

ミキさんもいっしょなら最高だが。

いずれにせよ、この2人にはいつかお礼を直かに言いたいと思っているわけだ。死ぬ前に。

(あ)血圧と脈拍の話

今回、一過性の脳梗塞の症状が出て病院へ救急で駆けつける前から、ただ調子が変なのでずっと横になりながら、血圧だけは1時間毎に測定したのだ。

そして、検査後もずっとそれを続けていった。いつになれば、もとに戻るかと調べたわけだ。

ただ根気よく、キャンディーズを聴きながら自分の作業を続けた。

時間が来ると、血圧測定。ただし両腕を順番に行う。

そして、パソコンでマックのOpenOfficeで表に打ち込み作図する。両腕のデータを書き込む。

ただこれを繰り返したわけだ。

結果から言うと、超高血圧の190〜200超えから高血圧の180〜150に戻るのに1週間かかった。

これは検査直後から処方された、血液をさらさらにするバイアスピリンのおかげだ。

興味深いのは、この頃、左右の血圧の差は、30〜50mmHgもあった。右が高い。

そこからさらに少し高血圧の140〜130に戻るのにさらに1週間かかった。

この一週間もバイアスピリンのおかげだと思う。

この頃は、左右の差は、20〜30mmHgになった。

さらに、そこから120台に戻るのに1週間。

これもバイアスピリンのおかげ。しかしすぐに140〜130に跳ね上がる。

この頃は、左右の差は、10〜20mmHgになった。

そして、普通の血圧110〜120に戻るには、さらに1週間かかった。

この頃は、左右の差は、0〜10mmHgになった。場合によっては、逆になったりした。

問題は、血圧だけではなかった。脈拍である。

200の頃の脈拍は、起きた平常時で45程度しかなかった。

190になると、起きた平常時で45〜49程度しかなかった。

180になると、起きた平常時で50〜51程度しかなかった。

そして、いまの110〜120程度だと、65〜60程度になった。

つまり、1分間で60回。むろん、眠ってれば、私はスポーツ心臓だから、47〜49程度に落ちる。これは昔からそうだった。

ところが、超高血圧になると、起きていても、運動しても、風呂に入っても、あまり脈拍が上がらないのだ。

脈拍数は周期時間であろう。つまり、分母に来るTime=Tだ。一方、一回の心臓が送ることのできる血液量はQだ。Q/Tは単位時間当たりの血液輸送量になる。つまり、流量Vだ。

当然一回に心臓が送り出せる血液量には限りがある。心臓が弱れば弱るほどますます減る。

というわけで、心臓が弱った高血圧状態では、脈拍が減り、送り出せる血液量が減る。つまり、Tが大きくなり、Qが増す。ゆえに、Vが減る。

つまり、高血圧になればなるほど、血液が滞る。つまり、淀む。淀めば、血栓ができやすくなるはずだ。

こうして、私は、高血圧の原因になり得るとも知らずに、超高濃度の重曹水を何年も飲み続けた結果、血液が淀んだ状況になっていたというわけだ。

そして、不幸にも、脳梗塞を発症したのだ。

幸い、その時、大量に水をがぶ飲みしたので、一過性に救われた。

急性アルコール中毒を起こした場合と同じだ。とにかく、水をがぶ飲みさせるのだ。

あるいは、薬剤の急性中毒。まずは水をがぶ飲みさせて吐かせて、水で胃を洗う。

(い)COVID-19のワクチンの副作用の話

今度は、新型コロナのワクチンの副作用の話をメモしておこう。

それにしても、これまでインフルエンザワクチンの「副作用」と言ってきたものを、わざわざ新型ワクチンでは「副反応」と言い方を変えた。

恣意的なものを感じるナア。

まずこれを思い出そう。

この頃の顔は、かなりむくんでいる。今から見れば。まあ、つややかでいいのだが。

血圧180くらいあったのでは?左がこれなら、右は?

たしかに、この頃は風呂ですぐにのぼせたナア。

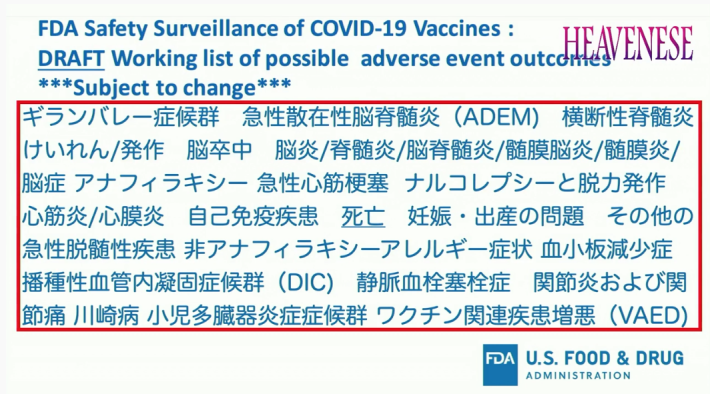

この話の中にこんなやつがある。Heaveneseの希さんがまとめたものだ。

ひょっとしたら、この順番に何か危険性の確率とか、何かの意味があるのかもしれない。

が、一応、私がこれをジャンルにまとめたら、こうなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines:

DRAFT Working list of possible adverse event outcomes

***Subject to change ***

COVID‐19ワクチンのFDA安全監視:

考えられる有害事象の結果のドラフトワーキングリスト

***変更の予定 ***

【血液】

血小板減少症

播種性血管内凝固症候群(DIC)

静脈血栓塞栓症

【心臓】

急性心筋梗塞

心筋炎/心膜炎

【急性脳脊髄】

脳卒中

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)

けいれん/発作

その他の急性脱髄膜炎

【突然死】

死亡

【慢性脳脊髄】

横断性脊髄炎

脳炎/脊髄炎/脳脊髄炎/髄膜炎/髄膜炎/脳症

【関節】

関節炎および関節痛

【アレルギー】

アナフィラキシー

非アナフィラキシーアレルギー症状

【自己免疫】

ギラン・バレー症候群

自己免疫疾患

ナルコレプシーと脱力発作

ワクチン関連疾患憎悪(VAED)

【小児】

川崎病

小児多臓器炎症症候群

【出産】

妊娠・出産の問題

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方、厚生労働省のHPに公表された、ワクチンの内容物。

今回のファイザー製のワクチンの成分は、厚労省のデータによれば、以下のものである。

本ワクチンの成分 ▷有効成分 ・トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA ▷添加物 ・ALC-0315:[(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル) ・ALC-0159:2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ・DSPC:1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ・コレステロール ・塩化 カリウム ・リン酸二水素 カリウム ・塩化 ナトリウム ・リン酸水素 ナトリウム 二水和物 ・精製白糖

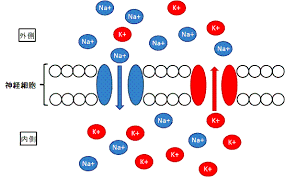

この中のカリウム とナトリウム は拮抗するものだ。

医者は、患者へ処方する場合、もっともこの2種類のイオンの濃度比率に苦慮する。

ナトリウム(Na) は高血圧の原因。カリウム(K) は血栓の原因。血栓は脳梗塞や心不全の原因。

私が飲んだ重曹には、このナトリウム がついている。塩=塩化ナトリウム =Na Clの1gに対して、重曹は0.7g分のNa がある。

だから、重曹水は身体には塩水と同じことだったのだ。ただし、塩はしょっぱいが、重曹はさわやかだ。俺はここに騙された。

一方、細胞は、細胞膜を通じて、ナトリウム(Na) とカリウム(K) とカルシウム(Ca) を取り入れるゲートを持っている。1つに1つの特別なゲートだ。これを生科学者はチャネルと呼ぶ。チャンネルのことだ。イオンに1つずつ特別のチャンネルがある。水分子にもある。

この3種類のイオンの微妙な濃度のコントロールで細胞の生死が決まる。

たとえば、腎臓病の人は大量のカリウム 摂取で死ぬ。

健康な成人でも、大量のカリウム を注射されると、即死 する。

これが、北朝鮮スパイがペン型暗殺器で握手の時に手に刺したり、後ろ胸にぐさっとやって日本人を暗殺してきた手口である。

最近のロシアスパイは、核物質を用いて、徐々に殺す。タリウムやポロニウムだ。

人間の体調は、普通人の場合は、塩気を取りすぎたと感じたら、リンゴを食べてカリウム を摂取する。そうすれば、リンゴのカリウム が細胞内にナトリウム を追い出す。

なぜなら、細胞の自然の状態は常に細胞内部でカリウム がナトリウム より多く(K >>Na )、細胞外部でその逆にナトリウ ムがカリウム より多く(K <<Na )なるように維持しているからである。

そして、この微妙な濃度の状況は、個人ごとに異なる。体調でも異なる。実に微妙なバランスなのだ。

血液にカリウム が多くなりすぎると、血栓 が起きやすくなる。

だから、心臓病の人や心筋梗塞気味の人はリンゴは結構リスクが高い。

すべてはこんな案配だよ。

ところが、今回のmRNAワクチンには、ナトリウム とカリウム が大量に入っているわけだ。

まったく慢性の病気のなかった人でも、つまり、基礎疾患がなかった人でも、だれにもその気はあるだろう。

私の場合なら、急性心不全や脳梗塞の気があったわけだ。

こんな人がかならず医者や看護師や一般人にもいるはずであろう。

だったら、結果は推して知るべしである。

すでに6人のベテラン看護師のみなさんが、ワクチン接種が原因でおなくなりだ。ご冥福を心よりお祈りしたい。合掌。RIP.

多少の気があろうが、ワクチンさえ射たなければ、死ぬことはなかっただろう。

もし私が今以上にバカで、自分が高血圧で、脳血栓や心筋梗塞の気があるのにそれに気づかず、新型コロナを恐れて、mRNAワクチンを射ったら、どうだったろうか?

たぶん、志村けんさんとスーさんの前に俺がいたことだろう。

いちいちこうした分かりきったことをメモしなければならない時代というのも、めんどくさい時代ですナ。

どうせ、言ったところで、理解できる頭がない。