こんな記事も読まれています

スーパーのでも美味いやん

これな

サクで買ったら美味しい刺し身も不味くなるもんな

眼から鱗だわ。魚は締め方が大事だけど他の生き物でも下処理の重要さはおんなじなんかな。

別に普通に美味いけど

切り口に関しては方向と厚みと切れ味くらいは影響あるかもな

寿司は奥が深いような気がした

醤油に溶かすと醤油の味が良くなるんや

好みで使い分ければええで

美味しさの秘訣やで

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

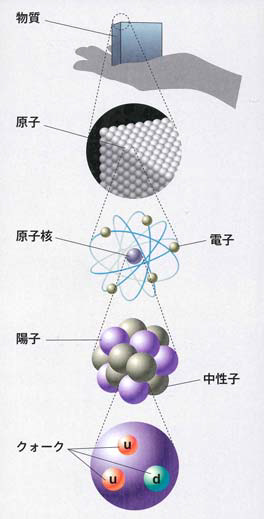

量子とは、粒子と波の性質をあわせ持った、とても小さな物質やエネルギーの単位のことです。物質を形作っている原子そのものや、原子を形作っているさらに小さな電子・中性子・陽子といったものが代表選手です。光を粒子としてみたときの光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどといった素粒子も量子に含まれます。

量子の世界は、原子や分子といったナノサイズ(1メートルの10億分の1)あるいはそれよりも小さな世界です。このような極めて小さな世界では、私たちの身の回りにある物理法則(ニュートン力学や電磁気学)は通用せず、「量子力学」というとても不思議な法則に従っています。

図:身の回りの物質はとても小さい量子が集まって形作られている(画像提供:高エネルギー加速器研究機構)

>>次のページ

乾燥する冬場や素足になることが多い夏に気になるのが、かかとのガサガサやひび割れ。ストッキングがひっかかったり、素足を人に見られて恥ずかしい思いをしたり……なんてことはありませんか? かかとのケアについて、ひふのクリニック人形町の上出良一院長に伺いました。

寒い季節になると、空気が乾き始め、肌は乾燥します。体のほかの部位に比べて、かかとは特にガサガサになりやすいと思いませんか? それには、理由があります。

・足の裏には皮脂腺がない

足の裏には皮脂腺がないため、もともと乾燥しやすい部位です。ちなみに、夏場に足裏がべたついたり、靴でムレるのは、汗が原因です。

・かかとは角層が厚い

かかとは体重がかかる場所で、その衝撃に耐えられるように防御機能として、もともと角層が厚くなっています。そして、顔や体の皮膚とは違い、ターンオーバーにおよそ120日間かかり、新陳代謝が遅いために古い角質も溜まりがち。冬は、乾燥が加わることで、角層がさらに厚くなります。異常に角層が厚くなる「角化」が起こることもあり、ひび割れや亀裂、ひどい時には出血がみられます。

このガサガサになったかかとを、やすりなどで削っている人も多いかもしれません。でも、それはNGケアです。「こするという行為は、それだけで刺激になり、角層がいっそう厚くなってしまいます」と上出院長。

かかとのケアにも、保湿が大切なのです。保湿成分として注目したい成分が2つあります。

・尿素

「尿素には角質をやわらかくする効果があり、かかとのケアに向きます。ボディクリームやハンドクリームでもOK。ドラッグストアで手に入るので、使いやすいですね」(上出院長)

・サルチル酸ワセリン

「脂の膜で角質をやわらかくして、水分の蒸発を防ぐ働きもあります。角化症の治療に皮膚科でも処方されています」(上出院長)

かかとケアを行うタイミングは、お風呂上がりがベストです。「角層が水分を含んでやわらなったところで尿素入りクリームやワセリンを塗り、ラップで押さえて靴下をはきます。寝るときはそのままで。数日ですべすべになってきますよ」(上出院長)

【関連記事】角質の削りすぎは逆効果! かかとを美しく衛生的に保つ、保湿と月1のピーリングアイテム

「しかし、保湿をがんばっているのに、なかなかガサガサが改善しない場合、かかと水虫も考えられます。かかと水虫は、白癬菌というカビ菌の感染によって起こります」(上出院長)

次のようなことがあれば、かかと水虫に要注意です。

・丸い皮めくれがみられる。

・かかとだけはなく、足指にも水虫がみられる。

・家族に水虫の人がいる。

かかと水虫を治すには、足裏を清潔に保つことが大切です。ただし、自分で判別するのは難しく、気になるときは皮膚科を受診しましょう。

こんな記事も読まれています

国民救援会の機関紙「救援新聞」2020年11月5日号で、「検察は、何故有罪に固執するのか」として、検事の経験のある市川寛(弁護士)が、笹倉香奈(甲南大学法学部教授)のインタビューに答え、その一部が紹介されている。

大変興味深く読んだ。

わからない人のために簡単に解説しておくけど、刑事裁判で無実の人が「有罪」とされ、刑務所に送られてしまう(あるいは死刑になってしまう)ということがこの日本ではたくさん起きている。「冤罪事件」と呼ばれるものだ。

裁判はふつう3回までやることができるけど、それが終われば有罪か無罪かが決まり、刑も決まる。だけど、その後でも裁判をやり直す道がある。それが「再審」と言われているもので、「再審法」という法律で定められている。

しかし、その「再審」にこぎつけるのは、針の穴をラクダが通るように難しいとされている。

そうした中で、「再審法の改正を」ということで社会的な運動を広げているのが、国民救援会であり「再審法改正をめざす市民の会」なのだ。このインタビューはその運動の一環であるWEBセミナーの中で行われたものである。

犯人を探して捜査をするのは警察の仕事のように思うかもしれないが、それはあくまで「この人があやしい」という目星をつけるところまでであって、犯人と思しき人が分かって(つかまって)、警察がざっと調べたものを引き継いできちんと捜査し、裁判にかけるところまでやる正式な機関は検察なのである。*1

市川の証言が貴重なのは、10年以上の検察経験を持ち、その組織の内部の空気や論理をよく知っているからである。無理やり犯人に仕立て上げて、何としても有罪にしてしまおうとする空気がどうやって生まれるのかがリアルにわかるかもしれないのだ。

市川は検察とはどういう組織なのかと聞かれて次のように答える。

一言でいえば、保守的な組織です。裁判員裁判が始まっても、取り調べの録音・録画が始まっても、「できることなら、ずっとこのままでいたい」と願っている組織です。検事は証拠を全部見ているため、「本当のことを分かっているのは検察だけだ」と思っている独善的な組織だと言っても良いと思います。

権限を使っていろんなところに立ち入って証拠の品々をおさえ、証言を集めるのは検察だけができることだ。弁護人(弁護士)は、その証拠を見たいと求めることはできるけども、それを全部見せる義務は検察側にはない。だから、弁護士は、自分たちで独自に弁護のための証拠を集めるしかないのである。

証拠が全部検察にある。

そうなると、市川がここで述べているような「驕り」が生まれるのは、うなずける。

検察は、起訴する前と起訴した後でスタンスが全然違います。起訴する前は、結構融通が利くことがあります。しかし、一旦起訴してしまった後は、主任検事一人の問題ではなく、検察組織全体の問題となるので、組織を挙げて絶対に有罪を取ろうとしてきます。

起訴、つまり正式に裁判にかけますよと宣言してしまうと、もう組織のメンツの問題になってしまうのである。

検察からすると、起訴というところまでやったのは、組織を挙げて相当自信をもって「こいつは有罪だから裁判するぞ」と決定したのだから、それを覆す方がおかしいという理屈になる。

強制捜査までして証拠をすべて集めて、とことん分析して、起訴するかをまず担当の検察官が起訴すべきと判断し、上司が決裁という形で2段構えの慎重な判断をして起訴しているので、検察にとっては有罪は99%ではなく100%が当然なのであって、無罪判決を出した裁判官はおかしいし、出させる弁護人がおかしい、もらってきた公判担当検事は無能だということになるわけです。

これは、まさに「自信」なのだろう。証拠を全部知っている上に、何度も慎重に判断したのだから、「全容」を知らない裁判官や弁護士ごときが分かるはずがない、という、ある意味で正当性のある「自信」だ。ぼくもその組織にいたら、そういう「自信」を持つかもしれない。

この証拠の開示の範囲には法律のルールがなく、裁判官が決める。だから「いい裁判官」に当たらないと、証拠の全面開示を検察に命じてくれないのである。

そして、再審をはばむもう一つの問題は、裁判所が「もう一度裁判しようか」と決めても、検察が「そんなのおかしい」と抵抗することができる。不服の申し立てであり「抗告」だ。最高裁が決めたことは他の誰も覆せないが、それにさえ不服を申し立てることを「特別抗告」と言う。これをやるのはよほどのことなのだ。

最近の事件でいうと、3月31日に再審無罪判決が出た滋賀・湖東記念病院人工呼吸器事件では、最新の前に検察は、特別抗告までして抵抗しました。それから、鹿児島・大崎事件では複数回の再審開始決定が出ているのに、その都度抗告をして抵抗しました。第3次にいたっては、結論として最高裁が検察を勝たせてしまいました。最高裁の決定を読みますと、検察の特別抗告そのものには理由がないと述べているのに、最高裁が検察を勝たせたことで、検察にとっては成功体験になりました。理由がなくてもごねていれば、有罪判決が維持されるということになったわけです。最近では検察の有罪判決に対する執念のボルテージが上がっているように思えます。

その上で、市川は証拠の全面開示による法改正を求める。

まず、証拠の全面開示です。これは通常審の段階から実現すべきです。再審は誤判究明のための手続きなので、全部証拠を出して審理をするのは当然だと思います。……実は、証拠の全面開示は、現場の検事にとって楽なんです。……証拠を全部開示にして無罪判決が出たのであれば、証拠によって無罪が出たのだから、それで良いと思うのです。

そして市川は、もう一つの論点である「検察の不服申し立ての禁止」についても提言している。

再審法改正の課題そのものについては、下記で、映画監督であり、「再審法改正をめざす市民の会」共同代表の周防正行がわかりやすく語っている。

検察庁法改定問題では、検察の独立性を守るために国民の中で大きな運動が起こった。

検察がある意味で「優秀」でありその独立性が守らねばならないと考えることと、その検察が「独善的」であることは全く両立しうる。今学術会議そのものを攻撃する声が一部にあるが、学術会議にいろんな問題があり改革すべきということと、その独立性を死守することとは、全く別の問題である。