雨の日は換気するべきか否か

雨の日は換気をするべきか悩みどころですが、激しい雨でもなければ換気した方が良いといわれています。

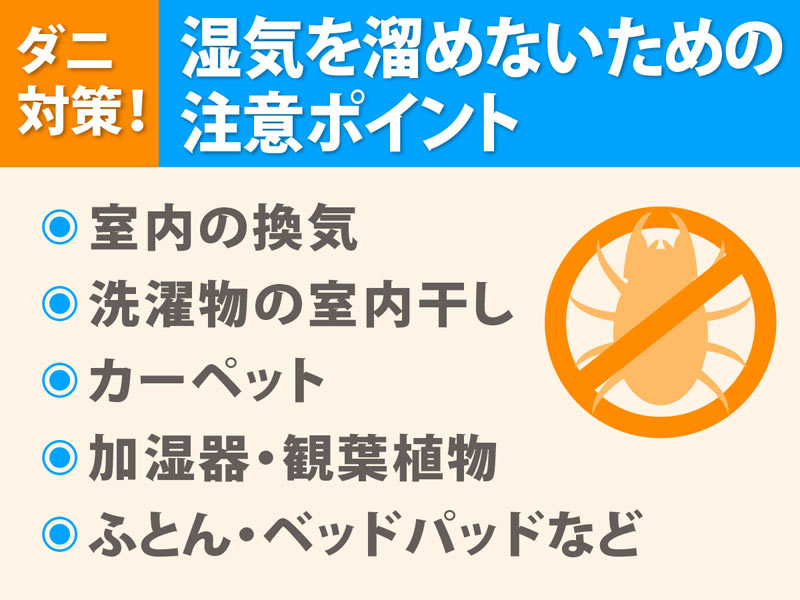

湿気は窓からだけではなく、壁や床などあらゆる場所から染み込んできます。

また、お部屋の水周りからも湿気は発生することや、空気の循環を悪くすることで湿気ぽくなりやすいことも大きな理由。

室内に雨が入ってくるほどの土砂降りでなければ、こまめに換気をするようにしましょう。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

雨の日は換気をするべきか悩みどころですが、激しい雨でもなければ換気した方が良いといわれています。

湿気は窓からだけではなく、壁や床などあらゆる場所から染み込んできます。

また、お部屋の水周りからも湿気は発生することや、空気の循環を悪くすることで湿気ぽくなりやすいことも大きな理由。

室内に雨が入ってくるほどの土砂降りでなければ、こまめに換気をするようにしましょう。

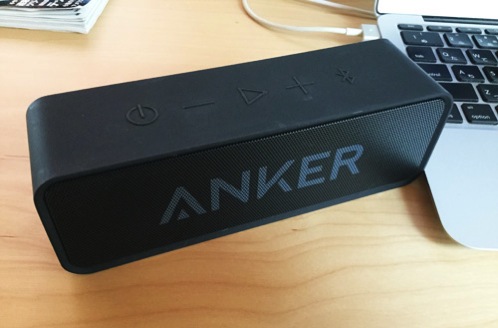

パソコン内蔵のスピーカー、特にノートパソコンで音楽を再生している方は高価なものでなくても良いので外付けのスピーカーを追加してみてください。Amazonで3,000円〜5,000円くらいで販売されている外付けスピーカーでもパソコン内蔵のスピーカーに比べれば十分に良い音質で楽しめるはずです。Blutooth対応のスピーカーならケーブルの接続も不要なのでデスク周りがごちゃごちゃすることもありません。

本日、革命を起こしてしまいました。ワイングラスを洗ったりする時のためのケースを探していたのですが、ネットであれこれ探すも安くて6000円。何か良い方法はないかとホームセンターへ行き、出会ってしまった。苗入れ。168円!!!もう皆コレでいいと思う。最高。完璧です。

2019/09/19 06:00 ウェザーニュース