家庭科とかでやったのかな?覚えてないだけかもしれない。

私は自分で言うのも難だけど不器用。

乳幼児期に怪我をしたせいで握力も弱めで、左手で食材をギュッと掴む感じで押さえてた。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「卵は冷凍に向かない」とよくいわれますが、それには理由がありました。

ひとつには、殻に入っている状態が保存には最も適しており、殻を割って中身を取り出すと菌などのリスクにさらされるので、好ましくないといわれています。

そして、もうひとつ、冷凍すると状態が大きく変化し、美味しくなくなってしまうのです。以下の写真をごらんください。

しかし、卵黄がねっとりと固まってしまい、菜箸を使ってどんなにかき混ぜても、卵黄と卵白が混ざりません。卵黄だけをスプーンにとってみると、このような状態です。

焼いて熱を加えてもこの通りで、これでは使い道がありません。

これは、家庭用冷蔵庫の冷凍室の温度(-20℃前後)で生卵を凍らせたとき、卵黄に含まれる水分が大きな氷結晶になり、たんぱく質はかたまりとして押し固められ、ゲル化します。解凍後も固まったまま維持されるのです。

「ゆで卵」は冷凍すると水分が抜け、白身部分がスカスカ・パサパサになって、食感も変わってしまい、全くおいしくありません。

家庭で卵を保存するならば、冷蔵庫で殻付きのまま冷蔵保存するのが一番ですが、加熱料理したものならば、冷凍保存もできます。新鮮な卵を、しっかり火を通して「錦糸卵」や「炒り卵」にしておけば、料理に栄養と彩りを添えたいときに、さっとすぐに使えます。

●作り方と保存方法 卵3個をよく溶きほぐし、お好みで塩少々を加え、よく混ぜる。油を薄くひいて熱したフライパンに1枚分の卵液(直径26cmのフライパンなら、おたまに軽く1杯。卵1個分くらい)を入れ、フライパンを回しながら薄く広げる。両面を焼き、取り出す。冷めてから細切りにして、ジッパー付き保存バッグに平らに広げて入れて冷凍。

●保存の目安 冷凍で1か月

●おすすめの利用法 電子レンジで解凍し、散らし寿司や冷やし中華の具などに

●作り方と保存方法 卵3個を溶きほぐし、お好みで塩少々を加えてよく混ぜる。油を熱したフライパンに全量を流し、菜箸でかき混ぜながら焼く。火が通ったらフライパンから取り出してよく冷まし、ジッパー付き保存バッグに平らに広げて入れて冷凍保存。

●保存の目安 冷凍で1か月

●おすすめの利用法 電子レンジで解凍し、炒めもの、混ぜごはん、ポテトサラダの具などに

卵の保存方法、いかがでしたか?

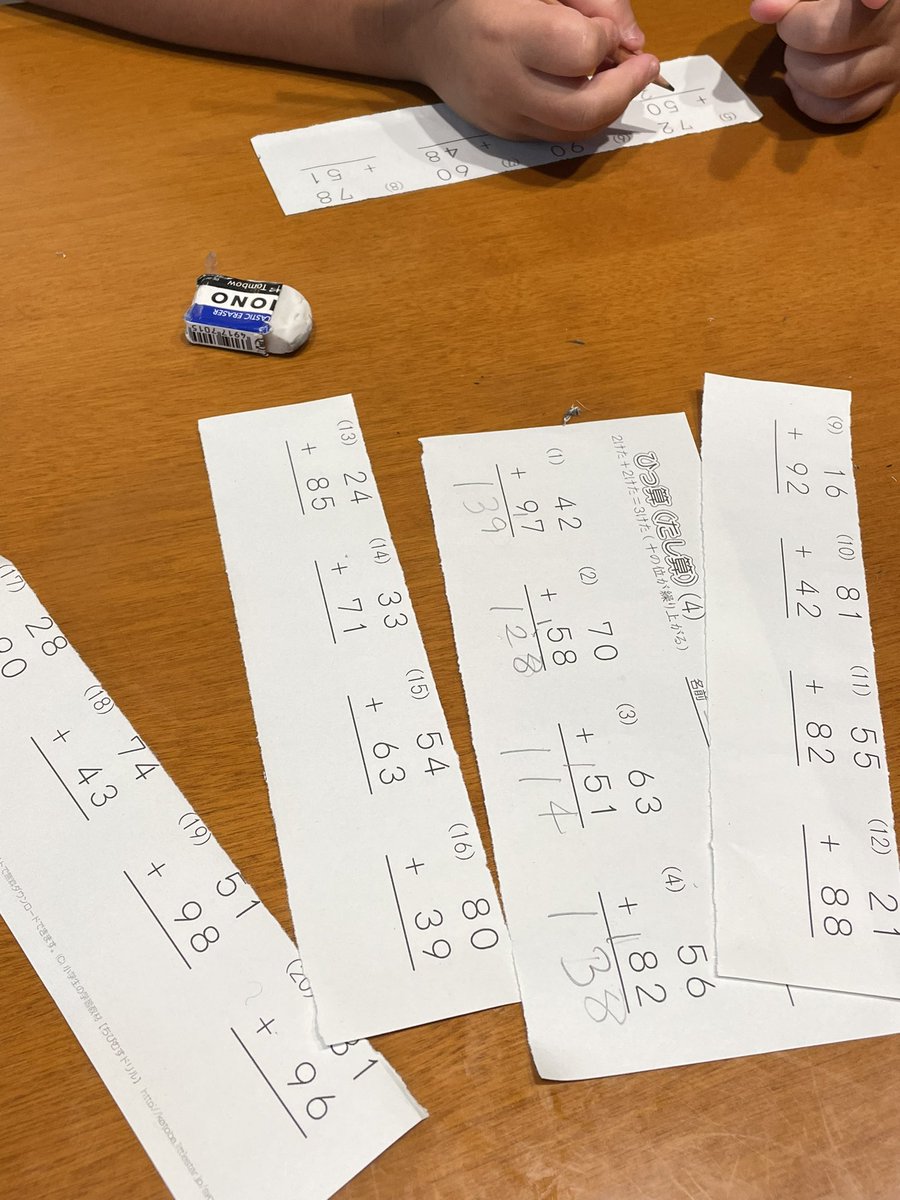

家庭教師をしている友人。息子が計算問題の宿題とか難しと癇癪で破ると伝えたら、プリント持ってきてと言われた。プリント渡したらおもむろに破き始めた。20問あるからしんどいんだよ。1問ずつにするとなんとどんどんやる。あの時は驚いたなあ。今は、4問正解したら次のもらえますと進化させた。 pic.twitter.com/ejpmWGvcTk

2022-10-12 10:17:16

2022年10月07日

今回は、老齢厚生年金が全額支給停止になっていた場合についてです。

ところが、60代前半で会社員として厚生年金に加入しながら働いている場合は、「在職老齢年金」制度によって、老齢厚生年金が一部または全額支給停止される可能性があります。

「在職老齢年金」制度とは、毎月の給与収入等(年収・賞与等の12分の1)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金の12分の1)を足した金額が一定額(47万円)を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になってしまうものです。「特別支給の老齢厚生年金」も、同様に「在職老齢年金」の対象になります。

相談者のように、「在職老齢年金」制度により、全額支給停止になっていた老齢厚生年金は、残念ながら後から受給することはできません。そもそも、60代前半で支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、繰下げ受給することができないのです。

働いていた人は65歳以降に、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金が支給されます。65歳以降に厚生年金に加入して会社員で働く場合、どんなに年収等が高くても、老齢基礎年金は全額支給されます。

一方で老齢厚生年金は、「在職老齢年金」制度によって60代前半の「特別支給の老齢厚生年金」同様に、支給停止になることがあります。支給停止された老齢厚生年金については、「特別支給の老齢厚生年金」同様に、繰下げをしたことにはなりません。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行う。現在は年金事務所にて、年金相談員も担当している。