2:

名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:09.96 ID:/N248KCw0

塩

4: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:25.91 ID:TkqrPo51p

素パスタ

5: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:56.43 ID:o6ppE5DeM

塩分控えまひょか

6: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:57.04 ID:r0Np5ueDa

イタリアでは主流定期

7: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:22.32 ID:U7Gz6ihE0

筋トレしとるんか

8: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:23.03 ID:loGv930Y0

茹でる時にしっかり入れた方がかけるよりうまい

9: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:35.37 ID:sdI9wktX0

米の方が安いやろ

10: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:40.96 ID:P/t7XmcEM

そら味ついてるパスタにはなかなか塩は足さんだろ

11: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:51.01 ID:qtO/H9Km0

せめてにんにくとオリーブオイルくらいは入れてもろて

12: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:07:06.39 ID:UTWWjj360

ハーブソルト買えば素パスタも素パンも最高に美味くなるからそこだけはケチるな

13: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:07:08.26 ID:MX0rlRZu0

炊飯器買えない貧困層おるんやで

15: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:03.98 ID:zIiJZ9570

>>13

それスタート地点はどこなんだよ

14: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:07:48.38 ID:0KOmAFgaM

16: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:07.51 ID:ODrDhzHYa

やめてください

17: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:17.54 ID:fToxvr5P0

パスタふりかけ美味いぞ

味道楽とかめっちゃ合うで

18: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:32.16 ID:rlKZBpqu0

パスタ作ったお前

19: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:50.22 ID:iZRbL3zL0

ニンニク入れろ

20: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:09:12.08 ID:XMjDgWL50

実際どうしたら安上がりや?

最低限人が食うものとして

22: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:10:37.61 ID:HC1tS2Ko0

>>20

とうもろこしの粉を水で溶いて固めたもの

37: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:14:24.02 ID:qtO/H9Km0

>>20

塩にんにくオリーブオイル鷹の爪

これが高いと言うなら稼ぎのほうを増やせ

38: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:15:22.58 ID:LCyRTwdBa

>>20

オートミール安いと思うわ

健康目当てに食べるけど

53: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:22:18.08 ID:GBrT1ZZod

>>38

ワイもオートミール食ってるわ

安いし美味いし最高や

24: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:11:50.11 ID:b/QLB1xR0

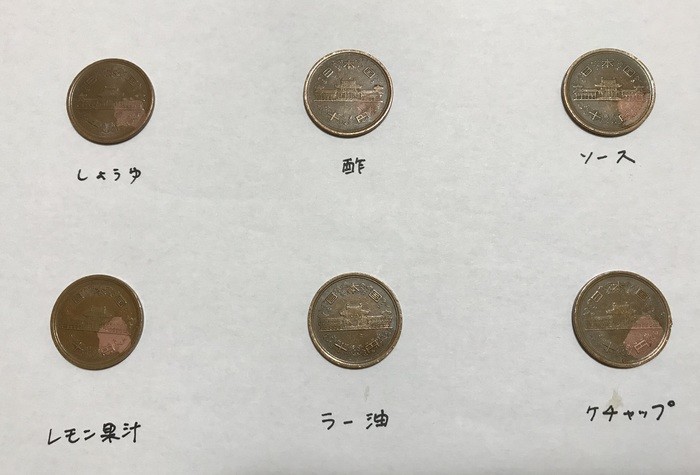

醤油も買えないのか

28: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:12:39.66 ID:idi5sij00

いくら金無くても卵は食え

29: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:12:44.86 ID:IkGKiYNXa

黒胡椒にしとけよ…そういうパスタあるらしいし

30: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:12:45.53 ID:wMwgvqC60

ペペロンチーノってめちゃくちゃ貧乏な食い物よな

32: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:13:34.48 ID:QIGUe5Xj0

貧しすぎるよ…

34: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:13:45.30 ID:GBrT1ZZod

味の素と醤油と生卵で食ってたことはある

あ今卵高いのか

35: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:14:04.23 ID:LCyRTwdBa

味ついてないって言う意味あんの?

39: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:15:24.12 ID:idi5sij00

ちゃんと作ったら焼きそばとパスタどっちが安いんや?

どちらもイオンの麺として

40: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:15:27.57 ID:AC1NPYWU0

塩は極端すぎるにしてもふりかけはほんま虚しくなる

逆ににんにくは一かけら入れるだけでその虚しさが消えるからよい

46: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:17:30.53 ID:3X1sYD2ga

明太子パスタ食べてーな

47: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:17:59.54 ID:p2swmwW2M

ペペロンチーノってアホみたいに安く作れるしうまいけどすぐ飽きるよな

49: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:19:11.69 ID:a84Gqq+MM

塩パスタは割と美味かったぞ

50: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:19:18.57 ID:mWZvIIUo0

パスタって何もつけなくても美味くない?

51: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:19:30.24 ID:ySWrXrqMM

パスタってオリーブオイルかけて塩コショウ味の素だけで美味いぞ

卵もいらん