こむら返りで目が覚めたついでに、ネットで調べたものを転載しておく。

こむら返りの原因として下肢静脈瘤(私も持っている)があるらしい。

また、原因として降圧剤(利尿薬)の副作用もあるらしい。

(以下引用)

4.下肢静脈瘤の治療方法

静脈瘤のタイプ・患者さんの状態によって異なる治療法。

下肢静脈瘤の治療には、大きく分けて “保存的治療”、“硬化療法”、“手術”、“血管内治療”の4つがあります。それぞれの治療にはメリットと注意点がありますので、静脈瘤のタイプや患者さんの状態によって適切な治療を選択する必要があります。

- ■保存的治療は、生活習慣の改善や弾性ストッキングなどで症状を改善したり、進行を予防する治療です。

- ■硬化療法は静脈瘤に薬を注射して固めてしまう治療です。

- ■ストリッピング手術は、静脈を切除し、引き抜く方法です。

- ■血管内治療は低侵襲治療[※1]で、高周波(ラジオ波)またはレーザーを使用する血管内焼灼治療と、接着材(グルー)を使用する血管内接着材治療があり、日帰りで治療することができます[※2]。

※1「低侵襲治療」とは?

手術・検査などに伴う痛み、発熱・出血などをできるだけ少なくする治療。

内視鏡やカテーテルなど、身体に対する侵襲度が低い医療機器を用いた診断・治療のことで、患者の負担が少なく、回復も早いと言われています。

※2 医師の診断によります。

下肢静脈瘤のおもな治療法

| 治療法 |

保険適用 |

治療費 |

治療に適した静脈瘤のタイプ |

| 保存的治療 |

△ |

3000〜5000円

(弾性ストッキングの場合) |

軽症例・手術後の再発防止 |

| 硬化療法 |

○ |

約5000円 |

くもの巣状・網目状・側枝型 |

| ストリッピング手術 |

○ |

約3万5000円 |

伏在型 |

血管内治療

(高周波・レーザー) |

○ |

約3万5000円 |

伏在型 |

| 血管内接着材治療 |

○ |

約4万5000円 |

伏在型 |

※3割負担の場合の自己負担額の目安です。(日帰り治療の場合・医療機関によって異なります。)

手術や薬を用いない「保存的治療」

手術や薬以外の治療法を保存的治療と呼びます。下肢静脈瘤の症状をやわらげたり軽症例の進行を予防するために、生活習慣を改善したり、弾性(着圧)ストッキングを着用しますが、他の治療と異なり根本的な治療ではありません。

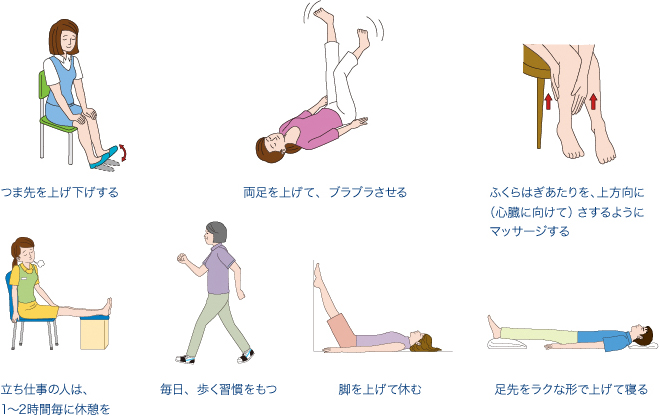

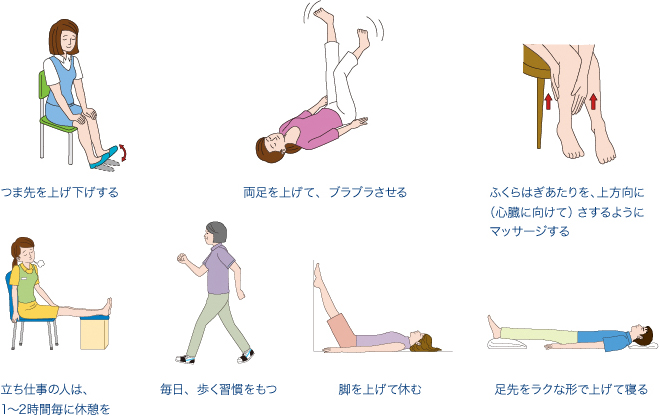

運動・マッサージなどによる生活習慣の改善

下肢静脈瘤は、静脈弁が壊れて血液が重力に逆らって心臓にうまく戻らなくなる病気です。したがって、長い時間立っていると症状が強くなり、病気が進行しやすくなります。1ヶ所に長時間じっと立っているのは避け、できるだけ歩き回ったり、1時間に1回程度は休憩をとるようにしましょう。パソコンなどの作業で、椅子に長時間座ったままもよくありませんので、足首の運動をしたり、足台で足を高くするようにしましょう。お風呂で足のマッサージをしたり、就寝時に足を高くするのも効果的です。

足のむくみを改善する運動・マッサージ(足の静脈の血管を促す)

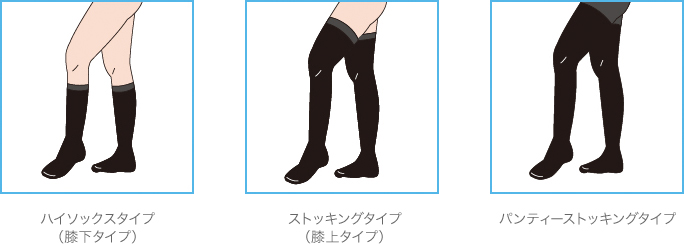

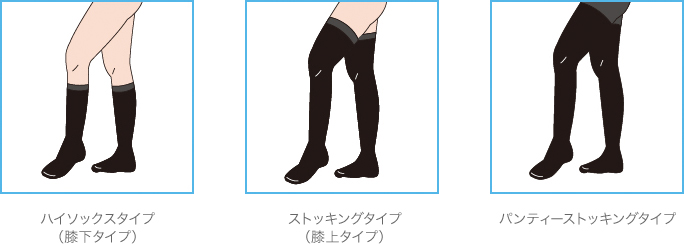

弾性ストッキングの着用

弾性ストッキングは、足を締めつけて、ふくらはぎの筋ポンプ作用を助けることによって静脈還流をうながし、足に血液がたまるのを防ぎます。足を締めつけると逆に悪くなると心配される方もいらっしゃるようですが、弾性ストッキングは足首から段階的に圧力が弱くなっており、心臓にむかって血液が流れるように考えられて設計されています。コンビニエンスストアやドラッグストアなどで、むくみ予防用に売られている市販の着圧ストッキングと医療機関で処方される医療用の弾性ストッキングがあります。市販品も医療用も基本的に構造は同じですが、医療用は圧迫する圧力が強く着用に注意が必要なため医療機関でしか購入できません。長さによってハイソックス、ストッキング、パンティーストッキングなどの種類があります。

弾性ストッキングの種類

弾性ストッキング・コンダクターによる指導

弾性ストッキングは正しく着用すれば、下肢静脈瘤の治療にたいへん役に立ちます。しかし、履くのが難しかったり、かぶれなどのトラブルをおこすことがあり、長く履き続けることが難しいものでもあります。このような問題を解決するために日本静脈学会では「弾性ストッキング・コンダクター」という資格を設けています。弾性ストッキング・コンダクターは、弾性ストッキングのソムリエともいえる資格で、医師の指示のもとストッキングの種類・サイズの判断、着用時の指導、着用後の不満・問題点の相談を受けて適切な指導を行います。

■2020年4月から、難治性潰瘍に対する圧迫治療が保険適用になりました

対象となる症状など詳しくは医師にご相談ください。