67:名無し :2025/03/26(水) 22:18:29.358ID:yJwwNE6AW

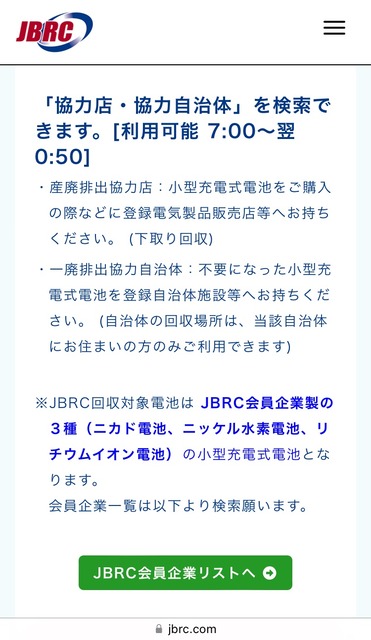

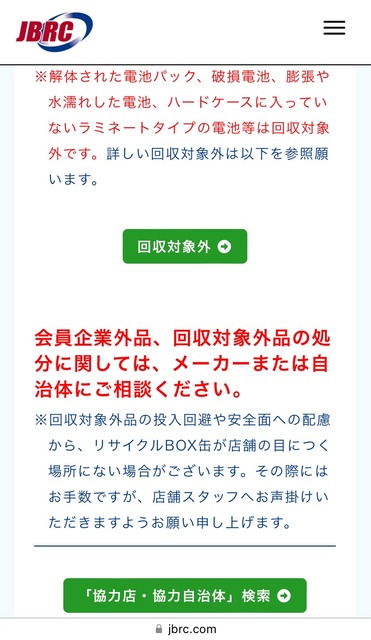

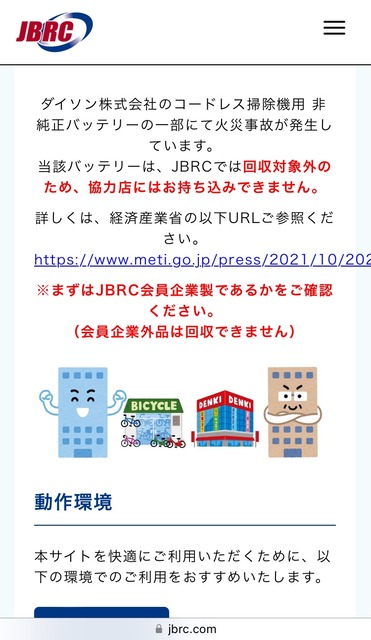

モバイルバッテリーの捨て方を自治体のサイトで調べた結果wwwwwwwwww

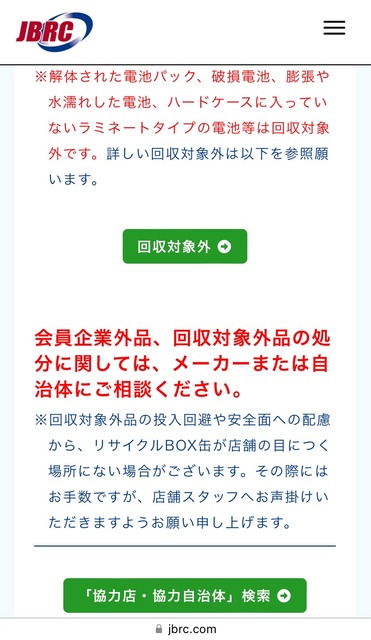

自治体「JBRCのサイトで調べろ」

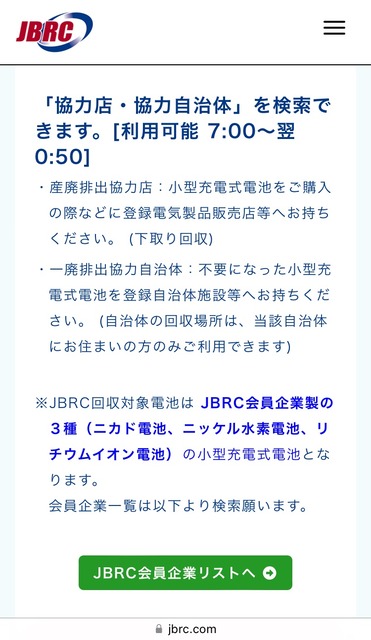

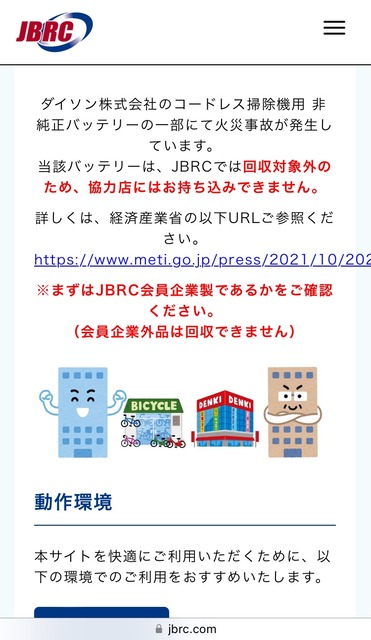

JBRC「破損や膨張したもの、会員企業外の製品は回収対象外だからメーカーや自治体に相談しろ」

ええんか、、、???

75:名無し :2025/03/26(水) 22:19:16.573ID:1FXwly6wo

>>67

なんやねん相談ってアホかよ

79:名無し :2025/03/26(水) 22:19:34.829ID:/4xiOHeam

>>67

そら燃えるごみに捨てられますわ

責任逃れの馬鹿な大人ばっかりで

こんな世の中どうなってもいいってなる

85:名無し :2025/03/26(水) 22:20:40.798ID:ReJPaVZxM

>>67

もうこれ販売禁止にするか製品全部に個体識別番号で紐付けてライセンス製にするしかないやろ

92:名無し :2025/03/26(水) 22:21:22.785ID:ReFekmLS6

>>67

ワイんとこは回収やってたわ

膨張したやつ引き取らないとは書いてなかったし超優秀やわ

161:名無し :2025/03/26(水) 22:32:36.466ID:tfBgjs0SZ

>>67

もう神頼みしかないじゃん…

197:名無し :2025/03/26(水) 22:46:40.436ID:HOGIb04eU

>>67

メーカーや販売店「うちでは対象外なので自治体や相談してください」

230:名無し :2025/03/26(水) 22:59:28.212ID:75chi30CA

>>67

誰も責任取らない国

267:名無し :2025/03/26(水) 23:18:29.085ID:BkcmgBU3z

>>67

359:名無し :2025/03/27(木) 00:14:07.300ID:lmlhc3R.t

>>67

こんな態度じゃそら燃えるゴミに出されても仕方ねーわ

71:名無し :2025/03/26(水) 22:18:47.127ID:plQB0GnuL

メルカリで売れるから出してるわ

膨らむ前くらいに

72:名無し :2025/03/26(水) 22:18:59.028ID:PHGI/nKzy

回収ボックスに入れたらどう考えても落下衝撃音が聞こえたんやけどこれ発火のリスク上げまくりの回収方法やろ・・・

74:名無し :2025/03/26(水) 22:19:07.395ID:QTA.Pw9ZE

“不燃ごみ収集”の日作ってる自治体って神やな

76:名無し :2025/03/26(水) 22:19:27.950ID:B99uhq5GH

>>1

膨らんだモバイルバッテリーの処分方法

Ankerは自社製品だけ、CIOは他社製品も回収してる

ちなAnkerストアだと300円のクーポンが貰える

Ankerの「充電器回収サービス」を使ってみた | ROOMIE(ルーミー)

https://www.roomie.jp/2024/09/1312988/

89:名無し :2025/03/26(水) 22:21:12.470ID:ZKCW7jUfr

>>76

Ankerってマジで有能やなぁ

371:名無し :2025/03/27(木) 00:23:10.609ID:Dgo9yXqEj

>>76

Ankerさまさまやなあ

81:名無し :2025/03/26(水) 22:20:17.144ID:UTu3C0cM4

家電量販店に持ち込めばええだけ

82:名無し :2025/03/26(水) 22:20:26.026ID:0sdmPvU85

持ち歩くものやからなぁ

"うっかり"電車とかに置き忘れてもしゃーないかもなぁ…

98:名無し :2025/03/26(水) 22:21:51.084ID:o5EeOQtYA

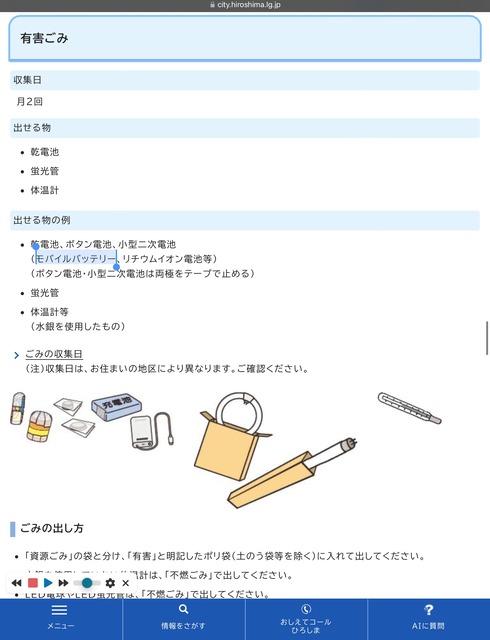

ワイんとこ乾電池と一緒に捨ててええらしくて安心したわ

118:名無し :2025/03/26(水) 22:25:03.950ID:sCTEFcLYt

じゃあどうやって捨てればいいの定期

いい加減なんとかしろよ

125:名無し :2025/03/26(水) 22:26:20.777ID:qAV4pQAeU

>>118

真下に落石できるような仕掛けを作って30Mくらい離れてから落石させて発火させるのはアリだと思う

123:名無し :2025/03/26(水) 22:25:50.716ID:iIylGjG6H

ルール上問題ない行為

134:名無し :2025/03/26(水) 22:28:36.303ID:FGLwwBawH

車みたいに購入時に廃棄費用負担する形にしろよ

要件満たさないバッテリーは日本に入れるな

140:名無し :2025/03/26(水) 22:29:22.404ID:KT1It1Vvc

>>134

まあそれで良いよな

元々安いし200円くらいなら乗っかっても問題無い

147:名無し :2025/03/26(水) 22:30:01.488ID:er25XznBP

>>134

ほんまそれ

あと認証がないやつは販売禁止でええわ

中華モババとか飛行機の中で爆発してもおかしくないし

188:名無し :2025/03/26(水) 22:43:09.370ID:vQV.gMbfX

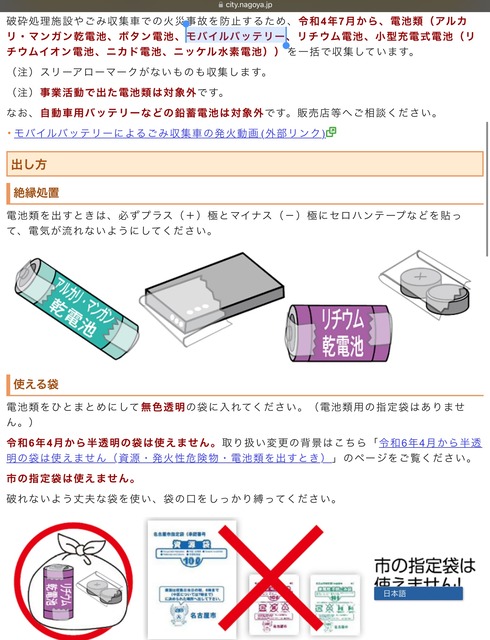

でも最近は火災事件が報じられるようになって、普通にゴミ出しで回収してくれる自治体も増えてるで

広島市

名古屋市

192:名無し :2025/03/26(水) 22:44:05.518ID:skiRu5Gxi

>>188

有能市やん

市長か環境局の職員が有能オブ有能

233:名無し :2025/03/26(水) 22:59:58.752ID:75chi30CA

>>188

市町村区ガチャやん

247:名無し :2025/03/26(水) 23:05:36.754ID:rBHPlh9kQ

結構買ってたわ

248:名無し :2025/03/26(水) 23:05:58.824ID:ttTAbyncE

スロットで負けてイライラしてうっかりパチ屋に忘れてしまう

252:名無し :2025/03/26(水) 23:08:24.696ID:rBHPlh9kQ

國がちゃんと法整備して回収するシステム作らんと

259:名無し :2025/03/26(水) 23:12:48.896ID:P847OlKnn

燃えるゴミは半分犯罪だろ

288:名無し :2025/03/26(水) 23:28:45.519ID:4E9hbSgdo

お前らのライフハック浸透してきたな

290:名無し :2025/03/26(水) 23:30:27.846ID:s0sJ1DDRE

うっかり空港で没収されるの一番すき

289:名無し :2025/03/26(水) 23:30:14.043ID:4E.mFWKru

100円ショップでどう考えても引き取ってもらえるか怪しいレベルの売ってるの社会問題よ