[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

生産者としてはおすすめしないんすよ… twitter.com/nnnchanpoyon/s…

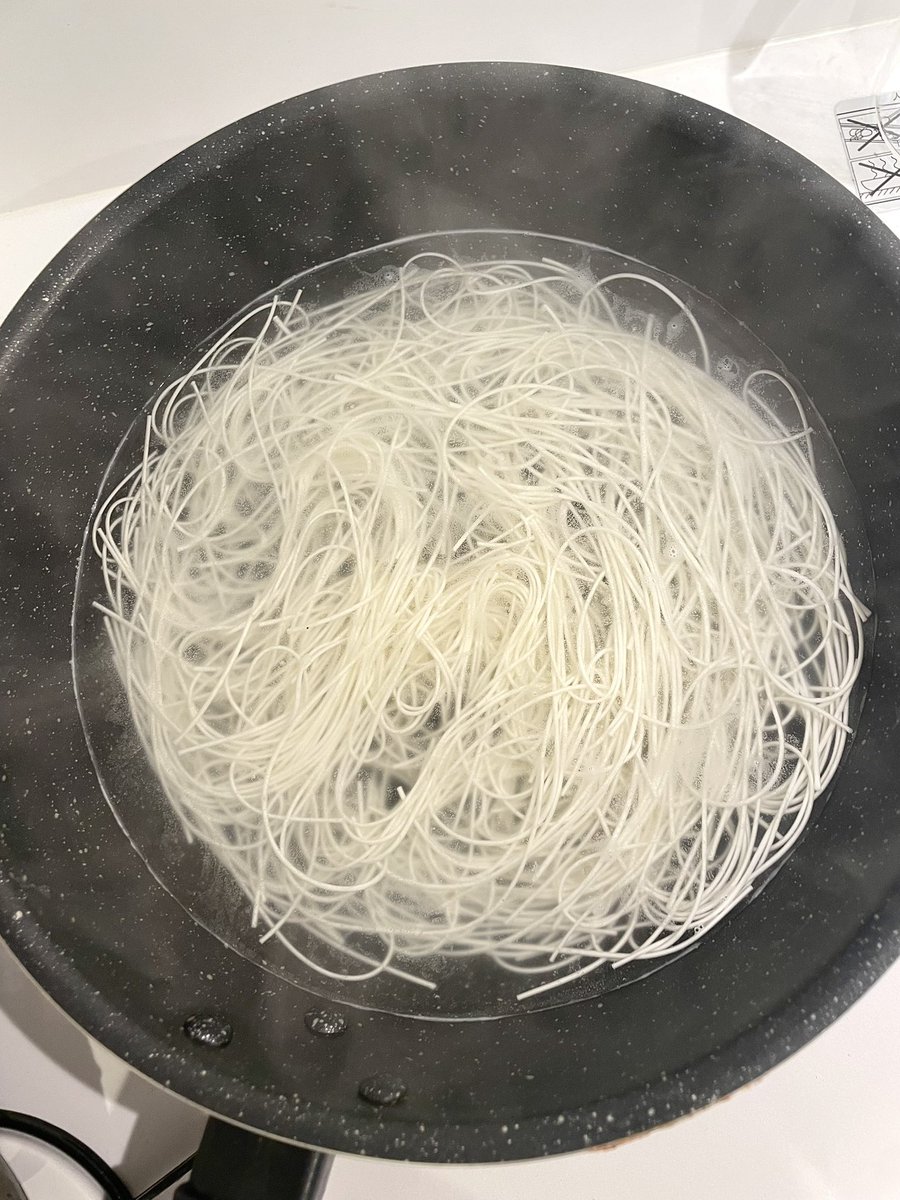

2023-05-21 23:44:37そうめんは茹でずにフライパンにお湯を沸騰させたら、麺を入れて10秒かき混ぜ、火をすぐ止めて蓋して3分待つだけでヌメリのないつるんと美味しいそうめんが出来ます。コシがあって凄く美味しい。普通に茹でるよりくっつかないし暑くないし最高。 pic.twitter.com/dz6swKtX9T

2023-05-21 19:55:58そうめんは茹でずにフライパンにお湯を沸騰させたら、麺を入れて10秒かき混ぜ、火をすぐ止めて蓋して3分待つだけでヌメリのないつるんと美味しいそうめんが出来ます。コシがあって凄く美味しい。普通に茹でるよりくっつかないし暑くないし最高。 pic.twitter.com/dz6swKtX9T

2023-05-21 19:55:58

【そうめんの原料】

そうめんの原料は小麦粉、塩、水ですが手延べ素麺は植物性油も使用致します。

植物性油を除けばうどんと同じ原料ですが、小麦粉が微妙に違うのです。

小麦粉をおおまかに分けると、薄力粉、中力粉、強力粉ですが粘り、コシによっては

他に数種類の小麦粉も存在しています。中力粉は一般的にうどん粉とも言いますように

うどんに使用します。そうめんはより強力粉に近い粘りがある中強力粉が主力です。

製造所によっては、様々な小麦粉をブレンドして独自の粘り、コシを出しています。

1つ目は生姜です。ただし、生姜の体を温め、代謝アップの作用を期待する場合、生姜は生よりも加熱した方がよいとされています。スライスや刻んだ生姜をレンジで少し温めてもよいでしょう。チューブの生姜は料理に使用するには便利ですが、塩分を多く含むことから飲み物に使用する場合は注意が必要です。

レモンにはクエン酸やビタミンCが含まれ、抗酸化作用があることから美容にも役立つ食品です。はちみつも加えれば満足度もアップします。ダイエット中は糖分を加えることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、市販のコーラは200mlあたり92kcalに対し、無糖の炭酸水に小さじ1杯(7g)のはちみつを加えた場合は23kcalです。また、はちみつは砂糖よりも血糖値が上がりにくいといわれていることから、ダイエット中にもおすすめの甘味料です。

炭酸水にはリンゴ酢などのフルーツビネガーをプラスするのもおすすめです。酢に含まれる酢酸には、血圧を下げる作用や体脂肪の合成を抑える作用があるといわれています。酢に含まれる有機酸には疲労回復効果もあることから、ダイエット中に限らず日頃から摂りたい食品です。前述のはちみつを加えても美味しく楽しめるでしょう。

本記事では、炭酸水にプラスすることでダイエット効果を期待できる食材を紹介しました。無糖の炭酸水のアレンジは、市販の加糖炭酸飲料よりもヘルシーに味わえる点がメリットです。上記食材にフレッシュのフルーツを合わせ、彩りよく楽しむのもおすすめです。

〈参考文献〉

・文部科学省 | 日本食品標準成分表2020年版(八訂)

・農林水産省|生姜は体を温める効果があるそうだが、どのような成分が働いているのですか。

・高橋書店 吉田企世子、松田早苗|正しい知識で健康をつくるあたらしい栄養学

・日本栄養・食糧学会誌第67巻第4号171-176(2014)山下弘美|酢酸の生理機能性栗城智子

大学卒業後、食品メーカーにて商品開発や品質保証の業務に従事し、管理栄養士を取得。特定保健指導やドラッグストア勤務において、人々の食事や健康、サプリメントに関する悩みに寄り添う。上記資格のほかフードスペシャリスト、離乳食・妊産婦食アドバイザー、日本化粧品検定1級、アロマテラピーアドバイザーなどの資格を保有。食と健康について学びを続けている。現在は子育てをしながら管理栄養士ライターとして執筆や商品監修に携わる。

応長元年(1311年)、9歳の時に父貞時が死去。貞時は死去の際、高時の舅・安達時顕と内管領・長崎円喜を幼い高時の後見として指名した。その後高時まで3代の中継ぎ執権[注 4]を経て、正和5年(1316年)、父と同じ14歳で14代執権となる。その頃には円喜の嫡男・長崎高資が権勢を強めていた。

高時は、既に亡き日蓮の弟子の日朗に殿中にて諸宗との問答対決の命を下し、日朗は高齢のため代わりに門下の日印(1264年 - 1328年)を討論に向かわせ、文保2年(1318年)12月20日から翌元応元年(1319年)9月15日にかけ3回にわたり、いわゆる鎌倉殿中問答(弟子の日静が記録に残す)を行わせた。時の征夷大将軍は宮将軍の守邦親王である。結果、日印が諸宗をことごとく論破し、題目宗の布教を高時は許した。

在任中には、諸国での悪党の活動や、奥州で蝦夷の反乱、安藤氏の乱などが起き、正中元年(1324年)、京都で後醍醐天皇が幕府転覆を計画した正中の変では、倒幕計画は六波羅探題によって未然に防がれ、後醍醐天皇の側近日野資朝を佐渡島に配流し、計画に加担した者も処罰された。

正中3年(1326年)には、病のため24歳で執権職を辞して出家(法名・崇鑑)する。後継を巡り、高時の実子邦時を推す長崎氏と、弟の泰家を推す安達氏が対立する騒動(嘉暦の騒動)が起こる。3月には金沢貞顕が執権に就任するがすぐに辞任し、4月に赤橋守時が就任することで収拾する。この騒動の背景には、太守高時の庶子である邦時を推す長崎氏に対し、高時正室の実家が安達氏であったため、正嫡子が生まれるまでとして高時実弟の泰家を推す安達氏との確執があったとされる。

元弘元年(1331年)には、高時が円喜らを誅殺しようとしたとして長崎高頼などの高時側近らが処罰される事件が起こる。8月に後醍醐天皇が再び倒幕を企てて笠置山へ篭り、河内では楠木正成が挙兵する元弘の乱が起こると、軍を派遣して鎮圧させ、翌1332年3月にはまた後醍醐天皇を隠岐島へ配流し、側近の日野俊基らを処刑する。皇位には新たに持明院統の光厳天皇を立てる。

元弘3年/正慶2年(1333年)閏2月に後醍醐天皇が隠岐を脱出して伯耆国の船上山で挙兵すると、幕府は西国の倒幕勢力を鎮圧するため、北条一族の名越高家と御家人の筆頭である下野国の御家人足利高氏(尊氏)を京都へ派遣する。4月に高家は赤松則村(円心)の軍に討たれ、高氏は後醍醐天皇方に寝返って、5月7日に六波羅探題を攻略。同月8日、関東では上野国の御家人・新田義貞が挙兵し、幕府軍を連破して鎌倉へ進撃する。5月18日に新田軍が鎌倉へ侵攻すると、しばらくは持ちこたえるも、4日後の5月22日に守備を突破されて鎌倉市内に乱入されたため、高時は北条家菩提寺の葛西ケ谷東勝寺へ退き、北条一族や家臣らとともに自刃して果てた。享年31(満29歳没)。

鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇から「徳崇大権現」という神号を下賜され、神として宝戒寺に祀られている。鎌倉幕府が滅亡した5月22日に、高時の慰霊のために徳崇大権現会・大般若経転読会が行われる。境内の徳崇大権現堂に祀られている北条高時像が、輿に乗り本堂に迎えられ(「徳崇大権現会」)、「大般若経転読会」が行われる。大般若経の正式名称は大般若波羅蜜多経といい三蔵法師がインドから持ち帰った600巻に及ぶものである。転読が終わると、高時の御神像は権現堂に戻る[9]。

古典『太平記』や『増鏡』『保暦間記』『鎌倉九代記』など後世に成立した記録では、趣味に耽り、幕政を混乱させた暗君として書かれる傾向にあり、江戸時代から明治にかけての史学でも、その傾向があった。大正時代の日本史の教科書でも、『太平記』の記述を参考としており、闘犬や田楽に耽溺し、政務を顧みない暗君として記載している[10]。

『太平記』には、高時が妖霊星を見て喜び踊る一方で、藤原仲範が亡国の凶兆であるため、鎌倉幕府が滅亡することを予測したエピソードが挿入されている[10]。更に、一族の礎石を築いた初代執権北条時政が、江島に参籠したところ、弁財天が時政に対して7代の間北条家が安泰である加護を施した話を記載し、得宗で7代目に当たる高時の父貞時の代にその加護が切れたと記載する。『太平記』は、高時は暗愚であった上、江島弁財天の加護まで切れてしまったのだから、鎌倉幕府の滅亡は至極当然のことであった、と断じている[11]。

『保暦間記』は、高時の人物像について「頗る亡気の体にて、将軍家の執権も叶い難かりけり」、「正体無き」と記している。一族である金沢貞顕が残した『金沢文庫古文書』にも、彼が病弱だったことが強調されており、彼の病状に一喜一憂する周囲の様子をうかがわせる。また貞顕の書状には「田楽の外、他事無く候」とも書かれており、田楽を愛好していたのは確かであることがうかがえる。彼の虚弱体質の原因として、祖父・時宗さらには高祖父・時氏まで遡る安達氏を正室とした血族結婚にあると思われる。実際、彼の正室も安達氏である。また、『二条河原の落書』には「犬・田楽ハ関東ノホロ(滅)フル物ト云ナカラ」と書かれており、鎌倉幕府滅亡から間もない時から高時が闘犬や田楽を愛好したことが、幕府を滅ぼした要因の一つだとされてきたことが窺える[12]。また、田楽については、元徳2年(1330年)に東大寺手掻会にて、参加する田楽役者の選任に幕府が介入しており、南都の反感を買ったことも田楽で高時が悪く評される要因の1つとなっている。

父の貞時の場合、その父である時宗が没した時には14歳であり、政務に勤しむ父親の姿を知っており、23歳の時に平禅門の乱で実権を掌握してからは、政務に勤しんで得宗専制を確立したが、高時の場合は彼が3歳の時に起きた嘉元の乱以来貞時が政務に対する意欲を失って酒浸りの生活になっていたうえ、9歳の時に世を去ったため、高時は父から政事を学ぶことが出来なかったとも言える[13]。また、高時が家督を継いだ頃の幕府は長崎円喜らの御内人・外戚の安達時顕・北条氏庶家などの寄合衆らが主導する寄合によって「形の如く子細なく(先例に従い形式通りに)」運営されるようになっており、最高権力者であったはずの得宗も将軍同様名目的な地位となっていたため、高時は主導的立場を取る余地がなく、また求められてもいなかった[14]。その一方で、高時は夢窓疎石らの禅僧とも親交を持って、仏画などにも親しみ、禅の師である南山士雲の頂相を自ら描いた作例も知られている[15]。

また、『増鏡』も、高時が病弱であり、鎌倉の支配者として振る舞っていたものの、虚ろでいることが多かった、体調が優れている時は、田楽や闘犬に興じることもあったと記している[16]。また、田楽や闘犬を愛好したのは、執権を退いた1326年以降であったと記している[17]。『太平記』の記述は、『増鏡』などと比べると、悪意のある誇張が目立つと指摘される[17]。こうした『太平記』における高時像は、討幕を果たした後醍醐天皇並びにその一派が、鎌倉幕府の失政を弾劾し、喧伝する中で作り上げたものという側面もあるとされる[18]。

1884年(明治17年)11月東京猿若座で初演された黙阿弥作の活歴物の新歌舞伎『北条九代名家功』(ほうじょうくだいめいかのいさおし)、通称『高時』で、九代目市川團十郎は高時の高慢かつ孤独で愚鈍な深層心理を内側から極めて写実的に表現して大当たりとなったが、これが今日の創作における暗君高時像を決定的なものにしたとされる。また近年では、NHK大河ドラマ『太平記』(高時役は片岡鶴太郎)や湯口聖子作の漫画『風の墓標』(秋田書店)の影響からか、病弱、かつ虚無感を漂わせた人物像が定着するようになった[19]。

でも、本当にたくさんの種類の力を使っているかというと、そうではないのです。この宇宙に働いている力を整理していくと、作用ごとに分類できることがわかりました。そして、最終的に残ったのは4種類。その4つの力を順に見ていきましょう。

「表:4つの力の大きさと、それぞれの力を伝える素粒子」を見てください。まず、私たちが一番お世話になっているのが電気の力と磁気の力を統括して捉えた「電磁気力」です。私たちは24時間365日、一瞬たりともこの力を使わないときはありません。

私たちの身の回りにあるものはすべて原子でできています。実は、原子が分子としてくっついていることができるのも、電磁気力のおかげです。ものに触れて蹴ったり、止めたりと力を加えるときにはすべて、この電磁気力が働きます。もちろん、「おしくらまんじゅう」のときも、鉛筆の芯を折るときも、日常生活で私たちがものに関わるときはたいがい、この力が働いています。

寝ているときは、何も力がかかっていないのでは? 果たしてそうでしょうか。寝ているときでも、ベッドや布団と接していますから、そこではやはり電磁気力が働いています。しかも、ベッドや布団が動かないで止まっているのは、ベッドや床との間に摩擦が働いているからです。この摩擦も、床と布団の間に電磁気力がかかることで発生しています。

私たちがご飯を食べて動き回るとき、食べ物から吸収したエネルギーは最終的に電気になって筋肉を動かします。また、目や耳などで捉えた情報は電気信号の形になって脳に運ばれますし、考え事をしているときも、神経細胞の中を電気が走ります。こう考えると、さまざまな場面で電磁気力に仕事をしてもらっていることがわかります。私たちは実に電磁気力をたくさん使っています。

私たちが普段接している力は、電磁気力の他にもう1つあります。それは地球からの「重力」です。

重力はイギリスのアイザック・ニュートン博士が発見したことで有名です。ニュートン博士はリンゴが落ちる様子を見て、重力を発見したといわれています。

ニュートン博士は、リンゴは落ちるのに、なぜ月は宙に浮かんでいるのか? それが気になったのです。そしてニュートン博士は、実は月だって落ちていることを数学によって導き出しました。落ちているけれども地上に対してすごいスピードで水平に動いていて、落ち切らずに地球の周りを回っているのだと。月もリンゴも何でもかんでも落ちるのだと。

地球が引っぱっているのはリンゴと月だけではありません。すべてのものの間で働く引っぱり合う力という意味で「万有引力」と教わった人もいるでしょう。

私たちが地球上で暮らしていけるのは、地球が大きな重力で私たちを引っぱってくれているからです。月が地球の周りを回っているのも、地球と月が重力で引っぱり合っているからです。もし、地球の重力が月に働いていなかったら、月はとっくの昔に、どこか遠くに飛んでいってしまっています。同じように、地球は太陽の巨大な重力と引っぱり合っているから、太陽の周りをぐるぐると回っていられるのです。

4つの力のうちで私たちが日常的に接しているのは、電磁気力と重力の2種類だけです。

4つの力のうち、電磁気力と重力以外の力は、原子核よりも狭い範囲にしか働かないので、20世紀になって原子核を研究することによって初めて、そういう力があることがわかってきました。

明らかになった2つの力は、「強い力」と「弱い力」と言います。冗談のように聞こえる名前ですが、れっきとした物理学用語です。でも「強い力」と「弱い力」だけでは何のことだかわかりません。

実は、この名前は大事な部分が省略されています。強い力は「電磁気力よりも強い」力、弱い力は「電磁気力よりも弱い」力なのです。強い力は強い相互作用、弱い力は弱い相互作用とも言います。

強い力は、クォーク同士をくっつけて陽子や中性子をつくるときに使われる力です。この力があるおかげで、プラスの電気をもったアップクォークが複数あっても、マイナスの電気をもったダウンクォークが複数あっても、それらをくっつけて陽子や中性子をつくります。また、プラスの電気をもっている陽子と電気をもっていない中性子をくっつけて原子核をつくるのにも役立っています。

一方、弱い力は他の3つの力と違い、何かを引き寄せたり、押しのけたりする力としては働いていません。例えば大理石からは微量の放射線が出ていますが、このとき、弱い力が働いて粒子の種類を変化させ放射線が出ます。弱い力は、粒子の種類を変える錬金術のような力です。