[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

腎臓と血圧は深く関わり合っています。塩分(食塩)を摂りすぎると高血圧を発症しやすくなりますが、腎臓は余分な塩分と水分を排出し、血圧の調節を助けています。しかし、高血圧が長く続くと腎臓の血管が傷み動脈硬化による腎臓病「腎硬化症」を発病しやすくなります。その結果、

【1】腎臓の機能が低下し、尿として水分やナトリウムを排泄(はいせつ)する量が減り、体内に水分やナトリウムがたまる(体液・血液量が増える)、

【2】動脈硬化などで腎臓への血流が減少すると、腎臓は血圧の上昇を助けるホルモンであるレニンの分泌を増やし、さらに血圧を上げてしまうという、悪循環に陥ると考えられています。

公開日:2016年7月25日 13:00

更新日:2019年6月21日 11:22

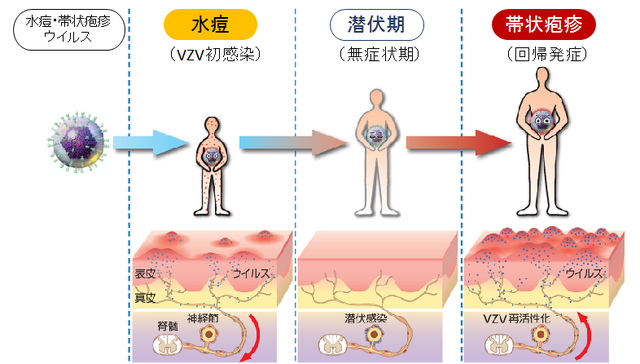

帯状疱疹は他人から感染するのではなく、以前罹患した水疱瘡(水痘)ウイルスが原因で起こります。子どもの頃などに水疱瘡(水痘)を発症したことがある人は、体の中にウイルスが残っており、これが何らかの要因で再活性化したときに発症するのが帯状疱疹です。

この水疱瘡(水痘)ウイルスは、水疱瘡(水痘)に初めてかかった時に、発疹(皮疹)から神経を通って、後根神経節といわれる部分に潜伏します。そのため水疱瘡(水痘)ウイルスは、水疱瘡にかかったことがある人なら誰でもが持っているものです。水疱瘡(水痘)も帯状疱疹も、同じウイルスが活性化することで発症しますが、1度目の発症を水疱瘡(水痘)と呼び、2度目の発症を帯状疱疹と呼びます(図)。

2度目の帯状疱疹を発症させる要因には、加齢、疲労、ストレス、悪性腫瘍、重症な感染症、放射線や紫外線の曝露、免疫抑制剤や抗がん剤を使用したことによる免疫力の低下などが考えられます。

帯状疱疹を発症する一番の原因は「免疫力の低下」ですが、その要因をまとめると、次のようになります。

私たちがこのような免疫力が低下する状況になると、普段は眠っている水疱瘡ウイルスが活性化され、再び活動を始めます。帯状疱疹を発症した時は、体がひどく疲れていたり、大きなストレスを感じていたり、免疫力を低下させる何らかの要因が私たちの体に負荷をかけているということになります。

高齢者が帯状疱疹にかかりやすくなるのは、加齢とともに免疫力が落ちてしまうためです。今後も平均寿命が延びてさらに高齢化が進めば、今以上に帯状疱疹にかかる人は増加することが予測されます。しかしながら、最近では年齢とは関係なく、20~30歳代の若い人でも、発症する人が多いようです。

帯状疱疹は1度発症すると、水疱瘡(水痘)ウイルスに対する強い抗体ができますので、再発することはほとんどありません。しかし、中には数年後に再発することもあります。これもやはり、免疫力の低下と関係があります。

水疱瘡(水痘)ウイルスに最初に感染して発症した時は、水疱瘡(水痘)と呼ばれます。この時、私たちの体の中には、水疱瘡(水痘)ウイルスに対する抗体が出来上がります。そのため、その後で同じウイルスに接触することがあっても、感染・発症までは至らずに過ごすことが出来るのです。また、体の中に残っている水疱瘡(水痘)ウイルスが、悪さをしないように見張っていることが出来ています。

しかし、加齢や疲労、ストレスなどによって体全体の免疫力が低下すると、水疱瘡(水痘)ウイルスに対する抗体が上手く作られなくなり、体の中に残っている水疱瘡(水痘)ウイルスを見張っていることが出来なくなります。この状態で発症すると、帯状疱疹と呼ばれます。

帯状疱疹を発症した時は、体の中でしっかりと抗体が作られるため、直後に再発することはほぼありません。ただし、数年が経過して加齢や疲労、ストレスなどによって免疫力が低下すると、再び水疱瘡(水痘)ウイルスの増殖力が強くなることがあります。すると、再び水疱瘡(水痘)ウイルスが神経の走行に沿ってどんどん増殖を始め、帯状疱疹が再発することもあります。

しかし、体の中には水疱瘡(水痘)ウイルスに対する抗体を作る仕組みが残っていますので、再発しても軽症で済むことがほとんどです。中には再発を繰り返す人もいますが、症状の強さはだんだんと弱くなっていきます。

「ヒップリフト」は、膝を立てて仰向けになった状態からスタート。息を吐きながら、3~5秒かけてゆっくりとお尻を持ち上げる。そのまま5~10秒静止した後、息を吸いながらゆっくりとお尻を元に戻す。これを5~10回繰り返すのを1セットとする。1日3セットが目安だ。

「ダイナミックフラミンゴ」は椅子につかまり、胸を張って片足立ちをする。

「片足立ちを1分間続けるだけで、大腿骨の上端にある大腿骨頭に約53分歩いたのと同じ負荷がかかる。骨粗鬆症の予防・治療にもなります」(上月氏)

こちらは左右の足でそれぞれ1分ずつ、朝昼晩の1日3回行なうとよい。目を閉じずに椅子につかまってバランスを保ち、転倒に注意して無理のない範囲で続けるといい。

「腎臓を健康に保つことに近道はない」(上月氏)という。日々の積み重ねが「肝腎」である。

※週刊ポスト2017年11月3日号

|

よいおしっこをつくる食事 | ||||

|

★腎臓にやさしい食事

さらに、エネルギー、炭水化物、脂肪などをとりすぎると、肥満、高脂血症、糖尿病、高血圧などの生活習慣病を招きます。こうした生活習慣病は、直接的にも間接的にも腎臓に負担をかけることになります。 ★膀胱・尿道にやさしい食事

これらを昼に均等にとることがすすめられます。

適量を知って、栄養バランスのよい健康食をとることが、よいおしっこにつながります。 |

|||||