ぶっかけうどんで笑ってるのと同レベル

それじゃ買えないじゃん

桃に触れないで、だから桃ネットを掴んでカゴに入れればいいだろ

don't touchだと手で持つな的な感じ

don't fingerだと指でツンツンするな的な意味合い

桃はツンツンするなで合ってる

辞書を引いたらfinger で「指で触れる」の意味があったぞ

それと中国語の觸は触じゃないか?

ほんとだ!これなら大丈夫だと思って使うよな

ほんとうはこの英語で合ってるのかな?

間違ってはいない

言ってる意味はわかる

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

1: Gecko ★ 2024/09/15(日) 10:30:27.27 ID:SVRp8bD+9

4: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:32:18.99 ID:cgKe4TVg0

まあ誰でも1回はひっかかる

5: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:32:52.91 ID:7Fimt5J80

24時間一律と24時(まで)一律は取り締まれよ

6: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:33:18.91 ID:WHpzVkfp0

詐欺じゃん

87: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:48:20.10 ID:omzutIGY0

>>6

もう少し学習することをお勧めする

7: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:33:28.06 ID:ID7OORhh0

一回目は授業料よな

みんな一回はやる

8: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:33:35.12 ID:pQpMlbfV0

プロは一度出てもう一度入る

40: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:38:46.94 ID:378dwGTV0

>>8

旅行に行ったら無理だな

9: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:34:06.34 ID:LebfAASY0

文字の大きさに規制をかけるのは必要だな

10: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:34:21.78 ID:gxb3qwCA0

1日だけ600円って意味でしょ2日めからは通常料金だって猿でも分かるじゃんw

71: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:44:36.10 ID:DUhqXnP20

>>10

最大料金 600円

20:00~08:00

の左に

30分200円

08:00~20:00

とあるパターンね

103: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:50:22.43

>>10

いやふつうは二日目も六百円だよ

なに知ったふうな口叩いてんだぶち殺すぞ

11: 名無しどんぶらこ 2024/09/15(日) 10:34:36.04 ID:sWgbiXpF0

わざと誤認させる文言を書くのを禁止すべきや

住む場所が制限される(安くて狭い部屋)

所有物が制限される(生活に必要な最低限のものしか買えない)

貯金ができなくなる

お金の使い道が制限される

クレジットカードを作成することができなくなる

各種ローンが組めなくなる

家族や親族にバレる

定期的にケースワーカーが訪問し面談を受ける必要がある

旅行に行きづらくなる(保護費が減額される場合がある)

結婚出来ない(生活保護者は嫌厭されがち)

車が持てない

こんな人生なにが面白いんだよ

そうだね

11.42021

サマータイムも終わって、外が暗くなるのも早くなってきましたね。

さて、11月初旬のこの時期、ボンボンと、花火をあげている音がどこからか聞こえてくることはないでしょうか?

寒い季節に花火?と思うかもしれませんが、これは、11月5日の、ガイフォークスデーのフライングをしている人たちだと思います。

ガイフォークスデーは、ガイフォークスナイト、ボンファイアーナイトとも呼ばれ、毎年11月5日にある記念日です。

このイベントは、すごく簡単に言うと、

「遠い昔に、貴族院を火薬で爆破する陰謀事件を企てていた、ガイフォークスさんという方がいて、その人が捕まったことを祝うイベント」

です。

そこだけ聞くとなんのこっちゃですよね。

というわけで、ガイフォークスデーとは結局何か!

Wikipediaさんによるとこんな感じです。↓↓

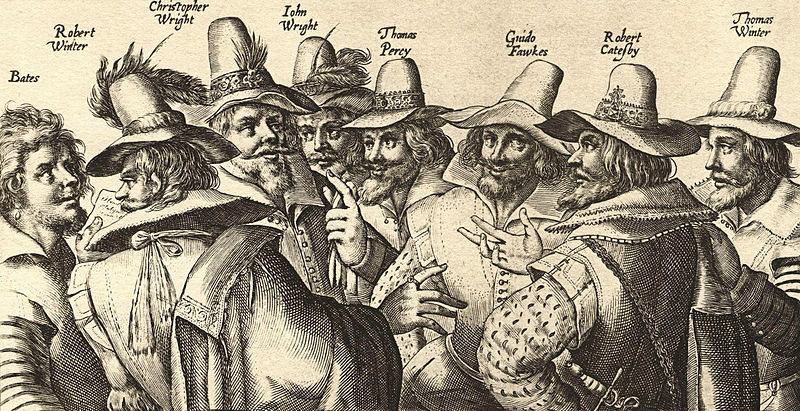

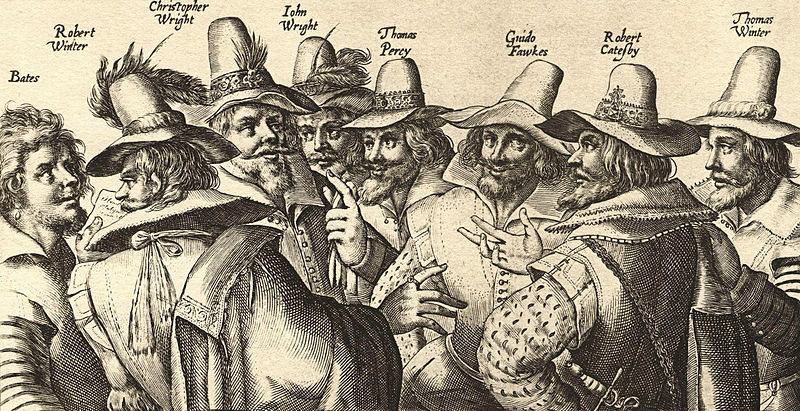

ガイ・フォークス・ナイトは、1605年に起きた火薬陰謀事件に由来する。

Wikipediaより

この事件はエリザベス女王時代以来、弾圧されてきたイングランドのローマ・カトリック教徒たちが、プロテスタントの国王ジェームズ1世(同時にスコットランド王ジェームズ6世)を暗殺し、カトリックの君主に挿げ替えることを目的とした国家転覆計画であった。

しかし、1605年11月4日の深夜に貴族院の地下室に仕掛けられた大量の火薬とそれを管理していたガイ・フォークスが発見・逮捕されたことによって失敗に終わり、翌5日には国王直下の枢密院が「危険や混乱がない」限り、一般市民が焚き火をして王の生存を祝うことを許可した。

この1605年に最初に行われた祝いがガイ・フォークス・ナイトの起源であり、この時は単純に陰謀の失敗を祝うものであった。

最初は、単純にガイフォークスの陰謀が失敗したことを喜ぶ祝いだった、ガイフォークスナイト。

次第に、カトリック教徒であったガイフォークスの陰謀が失敗に終わったことにより、反カトリックを祝う意味合いを持つイベントとして進化していきました。

※ちなみに、「祝い」ですが、祝日ではありません。

宗教的なものは、歴史を常に大きく動かしてきましたが、プロテスタントを守り、カトリックに反するという意味合いが強くなり、ガイフォークスの事件は重要なものとなったんですね。

元々火薬を使って大爆発を起こす予定だった事件に起因していますし、火薬や、火を多用できるチャンスでもあるので、下級階層にとっては、無秩序な暴走にも発展した歴史もあるようです。

結局、ながーい歴史を経て、現代では、宗教的、政治的な意味合いは薄れて、大きなたき火を燃やしたり、盛大な花火をあげたりするイベントとなりました。

英語で「男、奴」を意味する「ガイ」は、彼の名に由来するそう。

ポピュラーカルチャーでは、映画の、V フォーヴェンデッタで使われたマスクが、ガイフォークスのものです。

最近では、さらにそのガイフォークスマスクが、インターネットを発祥とした「アノニマス」という集団の活動で使われたりもしています。

陰謀事件が失敗に終わった人にしては、なかなか大きな功績を残した人ですよね。

ガイフォークスさんの波乱万丈な人生は、Wikipediaで日本語でも読めますので、もし興味があったら読んでみてください!