2011年3月の東京電力フクイチ放射能汚染事故を受けて、11年が経過したが、もとより放射能汚染が元通りになるわけがなく、住民は、どれほど政府や自治体が、嫌がらせや恫喝を重ねて帰還を促しても戻ってこない。

恐ろしい放射能汚染を、表土被覆で誤魔化しただけの土地に戻ってくる無知な住民は少ない。とりわけ放射線被曝に高い感受性を持つ、胎児や子供たち、その家族はなおさらだ。

自民党青年部や極右が、被曝を「風評被害」と決めつけて、「福島では原発事故で一人も死んでない」と究極のデマを拡散したところで、本当はもの凄い数の死者が出ていることを、実感・体験として知っている住民は、一切信用しない。

以下は、原子力村の守護神、江川紹子の無知に満ちた「風評」論評。

日本政府は、世界標準である年間1ミリシーベルトのICRP被曝基準(我慢量)を勝手に20倍にし、ウクライナ・ロシア・ベラルーシのチェルノブイリ事故三国での基準で、強制移住義務を負う汚染土を勝手に、農業生産可能と決めつけ、農産物を出荷するように強要した。

汚染土(1キロ当たり8000ベクレル以下)の再利用決定

この1キロあたり8000ベクレルの放射能汚染土壌というのは、平米に換算すると、52万ベクレルに相当するが、チェルノブイリ周辺諸国では、平米55万ベクレルの土地の住民は法律によって強制退去、移住を求められるのである。

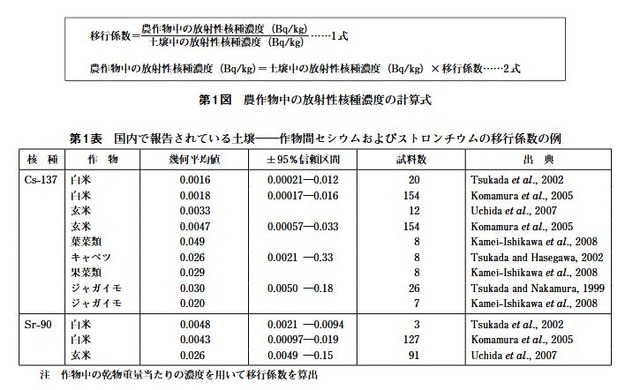

以下に、放射能の農産物移行係数が示されている。

セシウム137の移行係数について、玄米が0.0047 葉菜類が0.049 と書かれているので、これに8000ベクレル(キログラム)を乗じてみると、玄米は38ベクレル、葉菜類は392ベクレルになる。

日本政府は、キロ当たり100ベクレル以上の食品汚染を禁じておきながら、キロ400ベクレル近い葉菜類の栽培を推進しているのである。

8000ベクレルもの汚染土壌で栽培した数十~数百ベクレルの放射能汚染農産物を誰が食べるのか? これは原発推進の政府・自民党員と福島県知事専用の食品にする必要がある。

平米55万ベクレルの汚染地の上で生活すると、年間5ミリシーベルトの被曝を受けるが、チェルノブイリでは、「この汚染レベルで生活してはならない」と強制されているのに、安倍晋三政権は、勝手に、さらに4倍の20ミリシーベルトまで胎児・子供を含めて生活可能と決めつけて、そこに戻らない住民の避難資金を強奪(避難家賃強制徴収)してみせた。

ICRPの被曝基準である年間1ミリシーベルトとは、ガンマ線による外部被曝しか含まれていない。もしも内部被曝を問題にすると、原子力産業が成立できないからだ。

実際には、経口経由で体内に入る内部被曝放射能は、外部被曝の600~1000倍の危険性があると指摘されてきた。

恐ろしい放射能が空間を浮遊して呼吸や飲食から内部被曝をもたらす福島県汚染地において、子供たちには、安全地帯に避難させないで、汚染地帯で被曝させながら育てる「エートスプロジェクト」が実施されている。

だから、放射能汚染の真実を少しでも理解した住民が戻ってくるはずがない。

だが、そんな福島を選んで進出した企業がある。

福島・南相馬市に新型コロナワクチン工場 米製薬から受託、23年稼働へ 2021/05/28

創薬に必要な技術や情報を提供する「アクセリード」(本社・神奈川県藤沢市)は二十七日、新型コロナウイルスワクチンなどの医薬品生産工場を福島県南相馬市原町区の下太田工業団地に新設すると発表した。

国内で接種が進むファイザー製と同型ワクチンの原薬製造工場を二〇二二(令和四)年一月に着工し、二〇二三年四月に稼働を始める予定。ワクチンは米国の製薬会社が開発中で、二〇二五年末までに製剤や物流などの施設を追加で整備し、国内外への供給体制を構築する。

同社によると、工場は同社が四月に米バイオ製薬会社「アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングス」と設立した合弁会社「アルカリス」(本社・千葉県柏市)が運営する。

アークトゥルスが臨床試験中の人工合成による遺伝子物質「メッセンジャーRNA」のワクチンのほか、タンパク質系の希少疾患、がん治療薬などを受託製造し、国内外の製薬会社や研究機関などに供給する。

工場は工業団地の三区画を合わせた約二・三ヘクタールの敷地に整備する。総工費は非公開。投資ファンドを通じ、日立製作所(本社・東京都千代田区)などから出資を受ける方針。地元からの雇用にも努める。

南相馬市によると、アクセリードから土地探しの相談を受け、誘致が実現した。JR常磐線や常磐自動車道などの交通利便性、企業立地助成金や県宅地建物取引業協会との民間賃貸住宅の紹介など市独自の支援策が呼び水になったという。

アクセリード、アルカリスの藤沢朋行社長(54)は二十七日、門馬和夫市長とオンラインの記者発表会に臨み、「南相馬に工場を建設することで復興に貢献し、福島や東北の皆さんの笑顔につなげたい」と誓った。

門馬市長は医療関連を重点分野に掲げる福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想の実現への期待感を示し、「事業が順調に進むように支援していく」と述べた。

*********************************************************************

引用以上

日本政府は、新型コロナmRNAワクチンを永続的に生産させるらしい。その場所は、汚染の激しい南相馬市だ。

有害微生物や放射能関連企業は、必ず進出先で警戒されるので、地元住民の反対の少ない地域を狙う。

福島県の放射能汚染によって人口流出が続く自治体にとって、ただ企業が進出してくれるだけで、その自治体の滅亡を遠ざける「救いの神」となるわけだ。

その他、世間から忌避される、たくさんの産業廃棄物処理企業が進出を計画しているとの噂があるが、具体的な情報が福島県や国によって統制され、データが得られない。

わけても、放射能処理施設が、もっとも嫌われる事業なのだが、それらが福島県や核廃棄物施設の集まった下北半島に集中してやってくることになる。

以下は少し古い記事だが、現在も着々と進行中である。

東アジア核のごみ 六ケ所村で再処理受託 政府、核燃の延命構想(東京新聞)2013年1月6日

昨年末の発足後、脱原発路線の見直し発言が相次ぐ安倍晋三政権。内閣や官邸の顔ぶれを見ても原発維持派がずらりと並んだ。最大の焦点は、日本の原子力政策の中核を占めた核燃料サイクル事業の位置づけ。

福島の原発事故で原子力施設の安全性が疑問視される中、韓国など東アジアの原発から出る使用済み核燃料を青森県六ケ所村の再処理施設で再処理することで延命を図る構想が浮上している。 (北島忠輔、谷悠己)

◆同盟を御旗に

「放棄する選択肢はない」。茂木敏充経済産業相は就任直後の会見で、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し再利用する核燃サイクル政策についてこう述べ、事業継続に意欲を示した。

核燃サイクルは「原発ゼロ」を揚げる民主党政権でも継続する方針を示していた。ところが、安倍政権の下でならニュアンスは微妙に違ってくる。キーワードは「東アジアの安全保障」と「日米同盟の強化」だ。

実は、民主党政権時代の昨年5月、当時の細野豪志・原発事故担当相の私的諮問機関が「核燃料サイクルの検証と改革」と題する報告書をまとめていた。そこにはこう提言してある。

「廃棄物処理の期待に応えることは、東アジアでのわが国の外交、安全保障、経済にまたがる国際戦略基盤の強化と核不拡散、原子力の平和利用の取り組みに貢献する」

つまり、六ケ所村の再処理施設に韓国やベトナムなどアジアの原発保有国から使用済み核燃料を受け入れ、プルトニウムにして返還するという「アジア再処理構想」だ。

◆16年に韓国満杯

核燃サイクルに投じた費用は既に少なくとも3兆円。ところが、主要施設の高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)も六ケ所の再処理施設もトラブル続きで、計画から半世紀以上たっても実現していない。

「金食い虫」に加え、福島事故で安全性が疑問視されるなど世論の風当たりは厳しい。ところが「東アジアの安全保障を名目にすれば、六ケ所の存在意義が出てくる」(民主党の閣僚経験者)。

報告書を取りまとめた元外務官僚の遠藤哲也氏も「核兵器の原料となるプルトニウムを持て余している日本がサイクル政策を続けるには、国際的な意義付けが必要。安倍政権も再処理施設の国際利用を検討すべきだ」と期待を寄せる。

その試金石になりそうなのが来年期限切れを迎える米韓原子力協定(1973年発効)の改定交渉だ。

23基の原発が稼働するお隣、韓国は、使用済み核燃料が3年後の2016年までに備蓄許容量の限界に達すると予測されている。このため韓国側は再処理施設やウラン濃縮工場の建設などを要求。ところが、米国側は北朝鮮を刺激することや「国際的な核不拡散政策に影響を及ぼしかねない」として難色を示し、議論が平行線をたどり続けている。

そこで浮上するのが核保有国以外で唯一、再処理妹施設を持つ日本への再処理委託。仮に米国が朝鮮半島の安全保障を理由にその実現を強く求めてくれば「日米同盟強化」を掲げる安倍政権にとって難しい対応を迫られる可能性が出てくる。

◆官邸推進シフト

ただ、安倍首相を支える官邸の顔ぶれを見れば推進姿勢は明らか。首相秘書官には原発などエネルギーを所管する経産省から異例の2人が起用された。

柳瀬唯夫前審議官は資源エネルギー庁原子力政策課長だった06年に「原子力立国計画」を策定。将来の原発比率を40%以上に高める計画を取りまとめた。もう1人の今井尚哉・前資源エネルギー庁次長は海外への原発輸出を推進した。

原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「核燃サイクルは自民と経産省が練り上げた事業。このタッグが復活したことで事業は再び動きだすのは間違いない」と警戒している。

********************************************************************

引用以上

現在、核廃棄物処理施設が計画されているのは、青森県下北半島と福島県の汚染地域、それに北海道の寿都町などだ。これらの情報は、日本政府が、注意深く隠蔽、矮小化していて、あまり報道されることがないので、情報収集に苦労し、古い情報しか見つからないことが多い。

3.11から3年(上)トイレと姥捨て山――見えてきた“福島”の行方 吉野源太郎 2014年3月11日

双葉群が核のゴミ捨て場に?住民の苦悩 2012-02-12

現在、世界中の核産業立地自治体が、先の見えない核廃棄物保管場、処理場の建設に反対していて、核産業事業者と国家は、立地場所の選定に四苦八苦している。

それでも施設を強行建設しようと思うなら、結局、事故によって放射能汚染の激しい福島県のような土地しか残されていないことになる。

「すでに汚染されているのだから問題ないだろう」

と、国が安易に考えていることは間違いない。そもそも、住民の安全への配慮のある政権が、愚かな核開発をするわけがない。

福島県は、原発立地を受け入れて、事故で汚染されたことにより、世界中の核廃棄物・危険物を持ち込まれることになるのだ。

現在、自民党政権が行っている原発再稼働は、ほぼすべて「プルトニウムMOX燃料」を使うことになっている。

これは、46トンという世界最大のプルトニウム在庫を抱えて、世界が「日本は核武装のためにプルトニウムを大量保有している」と糾弾されていて、始末に困った日本政府が、既存原発でプルトニウムを燃料に利用するというアリバイ証明をはじめたものだ。

だが、そのMOX核廃棄物には恐ろしい正体が隠されている。

プルトニウムの莫大な崩壊熱により、使用後も500年間地上冷却を続けなければ、地下の恒久保管場に入れることさえできないのだ。

使用済み核燃料の冷却期間が500年とは、あまりにも無茶苦茶だ!2021年06月03日

そもそも、使用済み核燃料収納をキャスクに入れたまま、プールに入れて冷却し続けなければならないのだが、500年間、凄まじい放射能の使用済み核燃料を安全に保管できるような容器(キャスク)が材料工学的に存在するのか?

冷却を続けるためには、外部エネルギーが必要だが、500年間安定した電源を供給し続ける電力体制が存在するのか?

そもそも、500年間、安定した政権が存在するのか? (世界最長政権は江戸幕府の260年)

そもそも、冷却に責任を負う、電力企業、核産業が500年間存続可能なのか? とんでもない話で、この先、30年だって危うい話だ。

また、現在プーチンが、日本にサルマト水爆ミサイルを撃ち込む可能性が出ているのに、それは場合によっては、日本民族の終わりを意味するかもしれないのだ。

もしも地上冷却保管されているプルトニウム使用済み核燃料が、フクイチ事故のように全電源遮断に陥ったら、何が起きる?

それは冷却プールの沸騰、冷却水喪失、そしてキャスクのひび割れと進み、高圧の希ガス類が環境に放出され、次にセシウムやマイナーアクチノイドも飛び出してくる。

ただでさえ放射能汚染されている福島には、永久に人が立ち入れないことになる。

凄まじい被曝=健康被害を招くことになる。心筋梗塞が激増するだろう。

一度汚染された地域には、あらゆるゴミがやってくる。世界中のポイ捨てマニアが福島に核のゴミを捨てにやってくるだろう。

それらは、生物滅亡のその日まで、福島の生物=人々を激しく痛め続けるのである。

そもそも、放射能汚染された福島県には、人が住んではならないのだ。