[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2016年07月25日(月) 週刊現代

健康診断の「不都合な真実」

〜本当に意味があるのはごく一部、無駄な検査で寿命が縮まることも!?

〔PHOTO〕gettyimages

医学の進歩は目覚ましい。だが、それは同時に見つける必要のない異常まで発見し、健康な人を病人にしてしまう。本当に長生きする人は、うまく医療から距離を取っているのだ。

検査しても寿命は伸びない!

「様々な健康診断、人間ドックすべてについて言える重大な事実があります。諸外国には検査を受けた人と受けない人を均等に分けて行われた追跡調査がたくさんあって、それらを調べると検査を受けても受けなくても寿命、総死亡率に差がないか、受けたほうがむしろ寿命が短いという結論が出ているのです」

こう語るのは、新潟大学名誉教授の岡田正彦氏。カナダやヨーロッパの多くの国では「健康診断が寿命を伸ばすという科学的根拠は一切なく、検査を受けるかどうか、もっと慎重に考えるべきだ」という勧告が多くの学会から出されている。

そもそも検査とは、早期に病気を発見・治療し、その病気によって死亡する確率を下げるためのもの。だが、多くの検査が、その役割を果たしていないということが明らかになっているのだ。岡田氏が続ける。

「アメリカで行われた面白いアンケートが『米国医師会雑誌』に出ています。健康診断に協力している医師数百人を対象にした調査なのですが、その結果によると9割の医師は『検査自体は必要だが、実際に行う検査項目はわずかなものでいい』と答えているのです」

その調査によると48%の医師が血液検査のコレステロールや中性脂肪の検査が必要だと答え、44%の医師が尿検査が必要だと答えている。

その他、血糖値、腎臓や肝臓及び甲状腺の機能を調べる血液検査などは必要と見なす医師が多かったものの、レントゲンや心電図は不要だと答えた人が大半を占めた。

現在、日本でも広く行われている肺のレントゲン検査は意味のない検査の典型である。

「胸部X線検査で肺がんは見つけられないということは前々から言われていて、科学的にも明らかです。

もともとあの検査は結核を見つけるための検査だったのですが、結核患者が減って必要なくなってしまった。しかしそれでは放射線技師たちの仕事がなくなるということで、肺がん検診にすりかえてしまおうとなったのです」(医療ジャーナリスト田辺功氏)

健康診断や人間ドックを受ける人は誰もが、がんのような怖い病気をいち早く見つけてもらおうと思っているはずだ。しかし、現実には病院や医療界の都合で行われている意味のない、それどころか危険に満ちた検査がまかり通っている。

例えば乳がんの検診だ。武蔵国分寺公園クリニックの院長、名郷直樹氏が語る。

「しばしば乳がん検診を受けましょうというキャンペーンが大々的に行われていますが、乳がん死亡が減るという論文がある一方、検診結果を分析すると他のがんによる死亡が増えるというデータもあります。

それどころか、『過剰診断』という弊害も生じている。患者の生死には無関係な早期乳がんが見つかるケースです。実際、'12年には、乳がん検診によって診断される乳がんの30%は過剰診断であるという論文が報告されています」

もし検診を受けなければ、乳がんと診断されて大きな精神的ストレスを受ける必要もなかったはずだ。なかには不要な手術で乳房を取ってしまったり、副作用の強い抗がん剤を飲まされる人もいただろう。

実際、米国では予防医療作業部会が、マンモグラフィーによる乳がん検診は40代女性にとって利益より不利益が大きいので推奨しないと述べている。

高いカネを払って被曝

無駄で意味がない胃がんの検査も横行している。バリウムを飲んで行う二重造影法検査だ。都内の民間病院に勤める内科医が語る。

「健康診断のシーズンになると日に何百枚もレントゲン写真を見るのが、若い頃の私の仕事でした。正直言って、ほとんど何も見えないですよ。先輩からも『何も考えなくていいから、1秒で適当に判断すればいい』と教わりました。

それでも3~5%くらいの人は再検査に回さなければならないから、適当に選んで『要精検』とハンコを押す。それで内視鏡をやって、何もなかったら『よかったですね』となるし、万が一何か見つかったら『検査をしてよかった』となるんです。

しかし、ほとんどの人には放射線被曝するだけで何のメリットもない。被曝量は胸部レントゲン検査の比ではないですからね」

これでは何のために苦労してバリウムを飲まされるのかわからない。なぜいまだにこのような意味のない検査が行われているのか。

「本当は最初から内視鏡の検査をしたほうがよいのですが、内視鏡は時間がかかるんです。一人の患者さんにつき20分~30分くらいかかります。これでは1日で診られる人数は限られてくる。

一方、放射線技師が流れ作業で胃透視をやれば1日で30人は処理できる。健診機関としてはバリウム検診のほうが楽に儲かるんです。

また、内視鏡検査は医師が行うのですが、バリウム検査は放射線技師が行う。会社などの大規模な健診だと放射線技師のほうが数を揃えやすいという都合もあります」(前出の内科医)

最近ではPET-CTという最新の検査法で、がんの早期発見を目指す試みもある。

PETは陽電子断層撮影法、CTはコンピュータ断層撮影法のことで、この2つの技術を組み合わせ、30分ほど横になっている間に全身の状態が調べられるというものだ。保険が利かないが、大きな病院に行けば1回15万円ほどで受けられる。

大がかりな装置で、費用もかかるので、受診者は「きっとどんな病気も見つけてくれるに違いない」と信じたくなるところだが、健康な人がPET-CT検診のみを受けることで、がんによる死亡率が下がるという科学的な報告はない。

PET-CTにも被曝のリスクはつきものだし、むしろ無害な腫瘍を発見してしまう過剰診断で、不要な手術や治療を受ける可能性だってある。何も症状がないのに定期的に高いカネを払ってPET-CTを受けるのは、健康オタクの大金持ちの道楽みたいなものだ。

現在、世界的に無駄な検査や治療を見直そうという動きが広まっている。アメリカで始まった「賢く選択しよう(Choosing Wisely)」という運動がその代表で、日本版の「賢く選択しよう」運動も、無駄な検査を減らすように提言している。

その筆頭に上がるのが、「健康な人が受けるPET-CT検査」なのだ。同運動は、健康な人が受けるがんの腫瘍マーカー検査にも疑問を投げかけている。

多くの人間ドックには腫瘍マーカーというオプション検査がついていて、臓器別にすべて測定すると結構な金額になる。しかし多くの場合、腫瘍マーカー検査はがんの早期発見には無力である。長尾クリニック院長の長尾和宏氏が語る。

「CEA(大腸がん・胃がん)やCA19-9(膵臓がん)などを測ることが多いのですが、値が正常と異常の間のグレーゾーンに入る人が少なからずいます。そういう人が様々な精密検査を行っても異常が無いことがほとんど。しかし不安やストレスで病気になる人もいるので『腫瘍マーカー症候群』と呼んでいます。

いま流行の遺伝子検査も人によっては罪作りになる。『あなたが認知症になる確率は9割』なんて言われたら、誰だって不安から本当に病気になりますよ。遺伝子検査は星占いレベルだと思っていたほうが気が楽だと思います」

脳ドックのせいで脳卒中に

こうなると、健康な人ががんを早期発見することは、ほとんど不可能ということになるが、なかにはその効果が科学的に証明されている検査もある。

大腸がんの早期発見のために行われる「便潜血反応検査」だ。

アメリカやイギリスの調査で、年1回の検査で大腸がんの死亡率が下がると証明されており、日本版「賢く選択しよう」運動も、その効果を認めている。

過剰診療が原因で、さらに深刻な健康被害を招くケースがある。とくに症状がない人が脳ドックを受けたときに脳の血管に異常が見つかった場合だ。

脳ドックの目的は無症状のうちに脳動脈瘤を見つけて、くも膜下出血などを減らすことにあるが、検査によって脳血管疾患の死亡率が下がるというデータは存在しない。それどころか、無駄な手術を受けることで半身不随などの健康障害が起きるケースが生じているのだ。前出の岡田氏が語る。

「脳ドックで小さい脳動脈瘤が見つかった場合、患者はそれがいつ破裂するかわからないという精神的な不安に苛まれます。

手術を行うか、または血管に細い管を入れて膨らんでいる箇所を治療するのですが、これは非常に高度な手技を要する。下手をすると血管が破れたり、血管の内側をこすることによって血の固まりができて、その血栓が飛んで、脳梗塞を起こすこともあるのです。実際、治療の後遺症として、脳梗塞や脳出血がとても多いことがわかっています」

ところが、実際に手術を行う医者は、それだけ危険で難しい手術をするという覚悟があるとは限らない。

「医者は自分の技術に酔いしれて、冷静に判断できない。うまくいった手術だけ成功体験として記憶に残りますが、失敗した場合は自分のせいではなくて患者の血管の形が悪かったとか、たまたま薬が合わなかったとか、理屈をつけ、例外として処理してしまう。

しかし科学的なデータに基づけば、健康な人が脳ドックを受診することで健康被害が生じていることは明らかなのです」(岡田氏)

前出の内科医は、「検査より、ゆっくりとした問診が健康診断の本筋」だと語る。

「でも時間をかけて患者さんの話を聞いてもおカネにはなりません。問診はそこそこにしてMRIに回したほうが、病院はずっと儲かるのです」

自分の健康状態を知るための検診ならいいが、医者を儲けさせるための検診で、しかも健康を害する可能性まであるのなら、受けないほうがいいに決まっている。

「週刊現代」2016年7月23日・30日合併号より

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49246

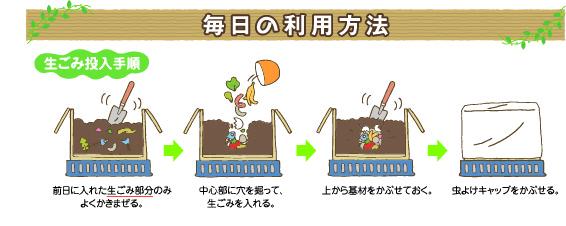

段ボールコンポストとは、段ボール箱を利用した生ごみ処理容器で、段ボール箱に土壌改良材を入れ、好気性(酸素を必要とする)微生物の力によって生ごみを分解し、堆肥を作るものです。

段ボールは通気性がよく、生ごみの水分を逃がしたり、発酵に必要な空気を通すのに適しています。

においも少なく、場所も多く取らないので、集合住宅のベランダでも取り組むことができます。

是非チャレンジしてみてください!

段ボールを箱状に組み立て、底が抜けるのを避けるために二重底にする。

また、以下の点に気をつける。

直接地面に置くと、底が湿って段ボールが壊れやすくなるので注意する。

(注)しばらくの間投入を停止していた場合、水1リットル程度を加え、よくかき混ぜてから再開する。

(注)白くてふわふわしたカビが発生することがあるが、失敗ではないので、よくかき混ぜて引き続き使用することができる。

段ボールコンポストの手引き

段ボールコンポストを使用して作った堆肥を使い切れない場合は、資源化推進室にご連絡ください。

堆肥を引き取り・有効利用します。

環境局ごみ減量部資源化推進室事業所排出指導担当

電話番号:052-972-2390

ファックス番号:052-972-4133

電子メールアドレス:a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp